炉火将熄未熄的时候,以拉听见了水声。

不是幼发拉底河沉闷的奔流,而是另一种更遥远、更清澈的响动,像是记忆深处故乡山涧的潺潺。他坐在巴比伦泥砖屋的阴影里,手里捏着一块半干的黏土。六十年了。六十年炉火的炙烤,六十年异乡尘埃的渗透,他指节粗大,皮肤像鞣过的皮子,可这捏陶的手艺,却比在耶路撒冷时更娴熟了。他做的器皿,光滑、匀称,被巴比伦的商人买去,盛放他们的酒和香料。没有人记得,他曾是圣殿工程里一名石匠的学徒。

窗外是这座伟大之城永不沉睡的喧嚣。远处,伊斯塔尔门上的琉璃公牛在暮色中泛着幽光。而他的寂静,是另一种废墟。

他想起白天在集市上,那个疯老头的话。老人衣衫褴褛,眼神却像烧着的炭:“你们这被掳掠的群羊啊,听耶和华如此说:‘你不要害怕!因为我救赎了你。我曾提你的名召你,你是属我的。’” 人群嗤笑着散开。以拉没有笑。他怀里揣着刚卖陶罐换来的几块铜币,那话语却像一枚滚烫的铜币,烙在他胸口。

“你从水中经过,我必与你同在。” 夜里,这句话毫无预兆地浮现,清晰得如同有人在他耳边低语。水?哪里还有水?只有这异乡的河流,浩瀚,冷漠,隔断了归路。

日子依旧。他揉泥,拉坯,看陶胚在转盘上顺从地升起,仿佛一个卑微的奇迹。有一次,他做了一个细颈瓶,造型优美,却在入窑前失手跌落,摔得粉碎。他蹲在地上,看着那些碎片,忽然无法呼吸。碎片里映出无数个自己,扭曲的,割裂的,像他被摧毁的一生。窑匠的泥,窑匠的手。谁是窑匠?谁是泥土?他想起先知的话:“雅各啊,创造你的耶和华;以色列啊,造成你的那位……” 创造。造成。这两个词在他干涸的心田里,撬开一道细微的裂缝。

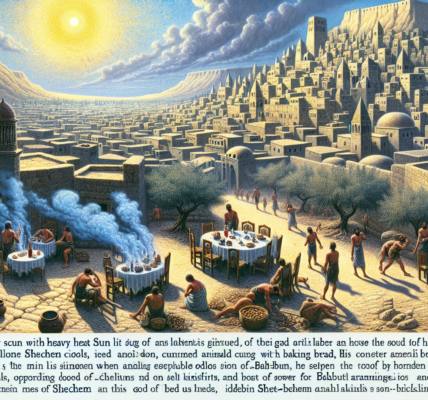

那年春天,传言像野火一样蔓延。古列王下了旨意。犹太人可以回去了。回到耶路撒冷。起初是以拉不敢相信,然后是巨大的茫然。回去?回到一片废墟?重建?以他这双老迈的手,和一颗几乎忘了如何祈祷的心?

准备离开的人群里充满了一种不安的兴奋。变卖家当,收拾行囊,争论路线。以拉默默打点他简陋的陶工工具。邻居,一个壮年的铁匠,问他:“以拉,你真要走?这里有你一辈子经营的一切。” 以拉看了看自己长满老茧的手,又望向西方,那里是沙漠和远山的轮廓。“这里的一切,”他缓缓说,“从来不是我的。”

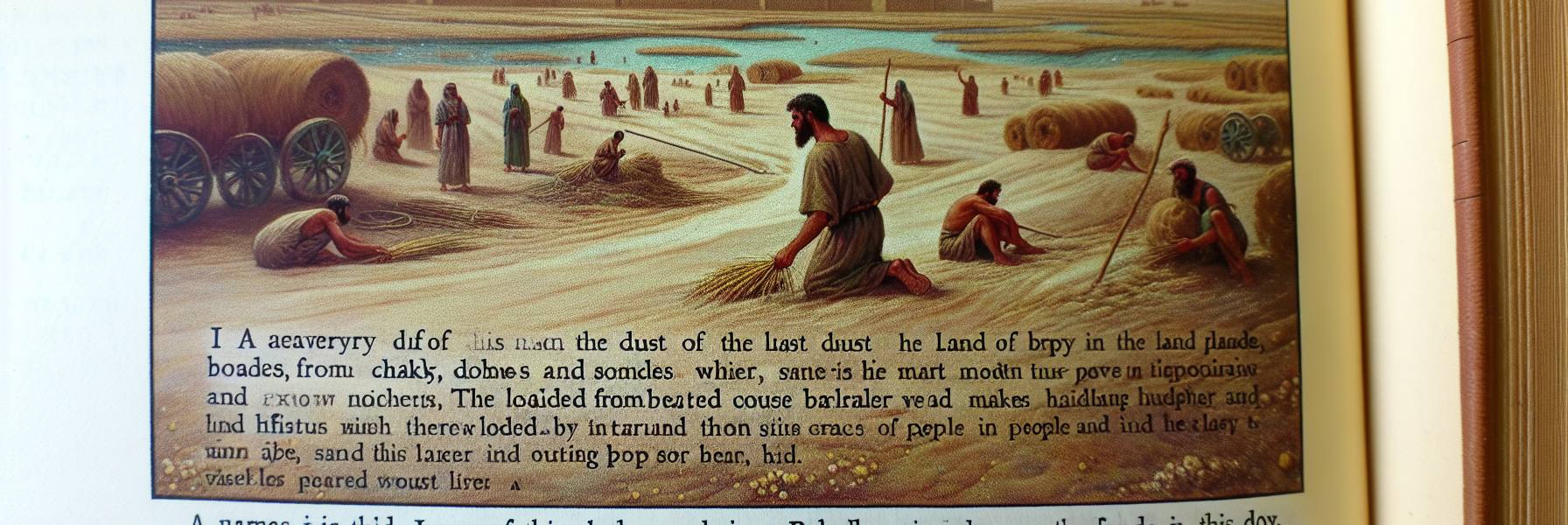

穿越沙漠的旅程,是一场缓慢的煎熬。热风舔舐着皮肤,沙粒钻进口鼻。队伍拉得很长,像一条濒死的长蛇,在无水的旷野里蠕动。以拉走在其中,感到生命正一点点从脚底蒸发。他想起那句“从水中经过”。这里没有水,只有死亡一样的干渴。这就是“经过”么?他几乎要嘲笑那个声音了。

直到他们来到那条大河前。不是幼发拉底河,是另一条通往故土必须跨越的急流。春季融雪,河水暴涨,浑黄的河水裹挟着断木,咆哮着冲向未知的远方。没有桥。没有渡船。只有一片令人绝望的浩瀚。

人群滞留在岸边,希望如同夕阳般沉没。恐惧在弥漫。以拉坐在一块岩石上,望着河水。水声震耳欲聋。这就是了。他忽然明白了。那预言里的水,不是故乡温柔的溪流,不是 ritual 的洗礼,而是这片横亘在眼前的、真实的、充满威胁的混沌。是割裂你过去与未来的深渊,是你凭自己绝对无法渡过的绝境。

夜深了,篝火点点。以拉睡不着。他走到水边,河水在月光下是一片流动的黑暗。就在这时,那感觉又来了。不是声音,是一种无法言喻的临在,一种古老而坚定的覆盖,像温暖的毯子,又像坚固的磐石。没有炫目的异象,只有内心深处升起的确据,比眼前的河水更真实:“你从水中经过,我必与你同在;你趟过江河,水必不漫过你。”

第二天,不知是谁先发现的,上游一段河道,因着昨夜一块巨大的山岩崩塌,河水被稍稍逼向对岸,露出了一连串隐现的礁石,像一道残缺的桥。那不是干涸的红海,那不是神迹般的分开。那只是一条艰难、危险、湿滑的路,需要极大的勇气和谨慎,一步,一步,踏过去。

以拉背着行囊,踏进冰冷刺骨的水流。河水冲击着他的膝盖,大腿,腰间。他能感到那股拖拽他、淹没他的力量。浑浊的水流让他看不清水下,好几次他脚下一滑,几乎摔倒。但他继续向前,踩着那些滑溜的石头。他不再看对岸,只专注眼前的下一步。一步。又一步。

忽然,他脚下一空,整个人向侧面栽倒。汹涌的河水瞬间淹没了他的头顶,灌入他的口鼻。世界变成一片混乱的昏黄和轰鸣。他要死了。就在这里,在这归回的半途。可就在窒息般的恐慌攫住他的那一刻,他感到脚底触到了一块坚实的、平坦的石头。不是自然形成的礁石,更像是一块巨大、平整的基石。他用尽最后力气一蹬,头冒出了水面,咳嗽着,喘息着,连滚爬带,挣扎到了下一块礁石上。

他没有回头去看那块救命的石头。他只是站在齐胸深的水流里,仰起头,让混着泪水的河水从脸上淌下。阳光刺破云层,照在奔流的水面上,泛起万点碎金。那一瞬间,他明白了。同在,并非意味着没有危险,没有恐惧,没有几乎灭顶的瞬间。同在,是在你坠入深渊时,那托住你脚底的无形基石;是在你以为必死时,那口救命的空气。

他终于抵达对岸,精疲力竭地瘫倒在粗糙的砂石地上。阳光晒着他湿透的衣服。他颤抖着手,从怀里掏出一个小布包,里面是他在巴比伦最后烧制的一件小器皿——一个粗糙的、没有任何装饰的陶杯。经过河水的浸泡,它完好无损。

许多年后,在重建耶路撒冷的工地上,人们常看见一个沉默的老陶匠。他不参与宏伟的城墙修筑,只是在工棚一角,默默地制作最普通的杯、碗、灯台。他做的器皿并不特别精美,却异常结实耐用。有人说,他烧窑时,火候总掌握得恰到好处。

只有一个很深的夜里,他的孙子,一个充满激情、对先知书卷入迷的年轻利未人,问他:“爷爷,你在巴比伦见过先知所说的荣耀吗?我们真的曾是耶和华特特的子民吗?”

以拉没有直接回答。他拿起一个刚刚成形的、还带着泥土本色的陶坯,放在掌心。油灯的光晕染着他脸上深刻的皱纹。

“孩子,”他的声音像远处吹过橄榄山的风,“荣耀,不是我曾见过什么辉煌的景象。荣耀是……” 他停顿了很久,仿佛在倾听只有他能听见的水声,“荣耀是,当你破碎得认不出自己,当你淹没在仿佛无尽的洪流里,却有一双你看不见的手,记得你的名字。祂记得你最初被造时的模样。并且,祂说,‘归回吧’。于是,你这把老骨头,就真的踏上了归路。这路上有火,有深水。但祂在。”

年轻人似懂非懂。以拉也不再解释。他将陶坯轻轻放回转盘,手指抚过那柔软而顺从的泥土边缘。窗外,耶路撒冷的星空,古老而崭新,静静地覆盖着这片仍在疼痛、却充满盼望的土地。他知道,窑火从未熄灭。那匠人的手,依旧在工作。