犹大王罗波安在位第四年,耶路撒冷的城墙仿佛还带着所罗门时代的余温。王坐在大卫城的宫殿里,指尖划过象牙镶嵌的扶手,心里却不像表面那般安稳。国位坚固,他便渐渐离弃耶和华的律法。起初是微小的偏离,像墙缝里探头的草芽,不易察觉;后来,朝中祭司与利未人因见王心冷淡,竟也各自散去,归回自己的田地产业。圣殿的香火依旧,但敬畏之心,却如同夏日里最后一缕雾气,在骄阳下消散无踪了。

那几年,王下令在各坚固城里积攒盾牌枪矛,又铸造金盾牌三百面,悬挂在黎巴嫩林宫里,光华夺目。他与臣仆说:“看哪,这都是我手所做的工,是我智慧的果效。”他几乎要忘记了,早年示玛雅先知传来的话,也忘记了父亲所罗门晚年那份沉甸甸的训诲。百姓见王如此,也随从邻邦可憎的习俗,在高岗上、青翠树下立柱像和木偶。整个犹大,好像一艘装饰华美却渐渐偏了航向的船。

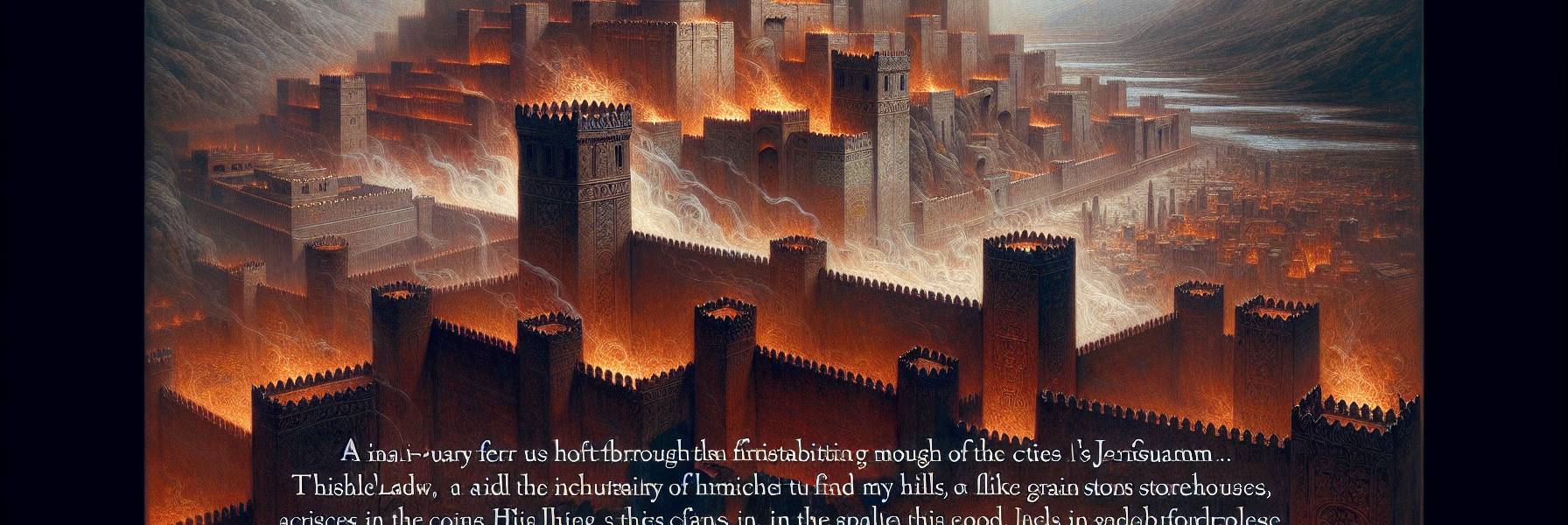

第五年四月,风声从埃及传来。起初只是商旅耳语,说南方有大军集结。罗波安听了,只当是寻常边患,增派了守军而已。直到探子气喘吁吁奔入宫殿,脸如死灰,报说:“埃及王示撒亲率战车一千二百辆,马兵六万,并且跟从他出埃及的卢布人、苏基人、古实人,多得不可胜数,如蝗虫过境,已过了迦萨!”

王手里的金杯哐当一声掉在地上。他这才感到一种冰冷的空虚,从脚底漫上来。那些金盾牌,那些坚固城,此刻在脑海里竟如沙土堆砌的一般。示撒的大军如洪水般北涌,犹大南境的城池,一座接一座陷落,几乎连抵挡的消息都来不及传回耶路撒冷。

围城之前,先知示玛雅来了。他没有穿麻衣,也没有蒙灰,只一身平常的旧袍,走进殿里时,侍卫竟未敢阻拦。老人的目光像两盏幽暗的灯,照在罗波安惊惶的脸上。“耶和华如此说:‘你们离弃了我,所以我使你们落在示撒手里。’”声音不高,却像一把钝刀,割开了殿中死寂的空气。

王与那些站着的首领,忽然像被抽去了筋骨。他们这才看见自己的景况:城外是漫山遍野的敌营火光,城内是惊惧无措的百姓,而自己,赤身露体一般,毫无可恃之物。不知是谁先跪下的,接着,一个,两个,整个殿里黑压压俯伏了一片。“耶和华是公义的!”王的声音嘶哑,混在众人的忏悔里。

示玛雅静立片刻,望着这些颤抖的脊背。良久,他才又开口,语气里有一丝极微弱的缓和:“他们既自卑,我必不全然灭绝;必使他们略得拯救,我不藉着示撒的手,将我的怒气倒在耶路撒冷。”

围城第三日,埃及军并没有急着攻打。使者入城,带来示撒的条件:耶路撒冷需敞开城门,献上贡物。罗波安登上城楼,望见圣殿的金顶在晨光里发亮。他想起所罗门建造这殿时说的话,心里像被滚油浇过。最后,他命人将黎巴嫩林宫里的金盾牌全数取下,又将府库与圣殿里的宝物,尽都搬出。那些精金打造的盾牌,沉甸甸的,擦着石板路发出钝响,仿佛在哀哭。

埃及人得了金子,心满意足。他们甚至没有进入圣殿的至圣所——仿佛有一道看不见的界限拦住了。示撒退兵那日,罗波安站在城头,看着如潮水般退去的敌军,手里紧紧攥着一样东西:是工匠连夜赶造出来替代的铜盾牌,粗糙,黯淡,边缘还有些扎手。

从此,每逢王进入耶和华的殿,护卫兵就举起这些铜盾牌,事后又收回护卫房里。那哐啷哐啷的声音,不再有金器的清越,倒像一声声沉闷的叹息。朝中老臣偶尔私下喟叹:“金的换成了铜的,体面换成了勉强存留,这便是不听训诲的代价了。”但百姓或许不懂这些,他们只见王还出入圣殿,国度还在,便觉得是恩典了。

罗波安后半生,常在黎巴嫩林宫的长廊里独坐,望着原本悬挂金盾牌的空处,墙上还留着清晰的印子。与耶罗波安的争战,年年不休,圣经上说,“因为他立定心意寻求耶和华”。只是那“寻求”二字,读来总带着铜盾牌般的重量——不是灿烂的顺服,乃是劫后余生、带着伤痕的依附。他死的时候,葬在大卫城,与列祖同穴。那三百面铜盾牌,后来也不知所终,唯有史册上寥寥数行,记着这场兴衰:

**金盾离宫阙,铜光映悔心。**

**谦卑存余种,圣怒不加深。**

**殿宇虽犹在,荣华迹已沉。**

**墙痕如史笔,夜夜对风吟。**