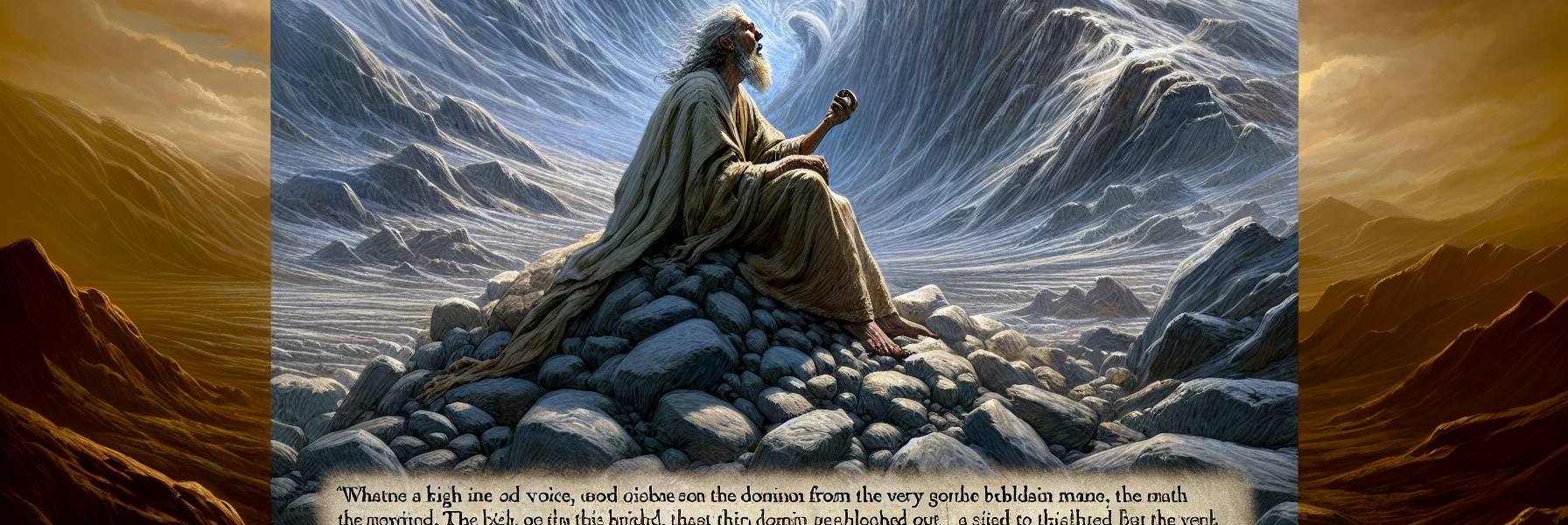

山谷里的晨雾还没有散尽,约伯觉得自己的膝盖在粗麻布上硌得生疼。辩论的声音早已沉寂,朋友们疲惫的面容像风化的石头。然后,那声音来了,不是从旋风之外,而是仿佛从岩石的内部,从地脉的深处,带着大地的震颤与苍穹的回响,将他包裹。

“你且举目,看那野山羊产羔的山崖,你可曾为它们定下生产的日期?”

约伯抬起沉重的眼皮。雾正在散去,露出远处刀削般的峭壁。那不是平缓的山坡,是近乎垂直的、灰白相间的巨岩,裂隙里顽强地钻出几丛荆棘。就在那常人目光几乎无法停留的地方,几个灰褐色的影子在移动。是母羊,肚子浑圆,步履却稳得出奇。它们的蹄子似乎能钩住最细微的凸起,在风的通道里,在鹰巢的下方,寻找一处稍稍避风的石窝。没有柔软的干草,没有遮雨的棚顶,只有冰冷坚硬的石头。它们就在那里趴下,喘息,生命在最为险峻、最为荒凉之处挣扎而出。羔羊湿漉漉地站起来,踉跄几步,脚下便是万丈虚空,但它很快就学会了那种与生俱来的平衡,依偎在母亲身边,第一口奶汁里,仿佛就带着岩石与苍穹的味道。约伯忽然感到一阵羞愧。他以为的“稳妥”,他渴望的“保障”,在造物主为野山羊预备的这所“产房”面前,显得多么狭隘而可笑。

声音并未停歇,转而将他带入更为辽阔的荒原。

“谁放野驴出去,任它自由?谁解开它的绳索?”

约伯的脑海中浮现出另一幅图景:无边的、被烈日晒得发白的盐碱地,稀稀疏疏长着带刺的灌木。热浪让远处的景象如水流般晃动。一群野驴,毛色几乎与大地融为一体,正在狂奔。它们的脖颈昂着,鬃毛被旱风吹得纷乱,鼻孔大张,不是为了追逐水草——那里本没有丰美的草场——仿佛奔跑本身就是目的。它们嘲笑城邑的喧嚷,漠视赶牲口人的吆喝。它们的疆界是群山投下的影子,是地平线本身。它们的自由,建立在彻底的贫瘠与孤独之上。约伯想起自己圈中的牛羊,肥壮而温顺,也想起自己曾经拥有、如今失去的一切“疆界”。那看似无羁的野驴,它的自由,它的生存,岂不也是被一种更深的意志所划定、所维系?

声音变得急促而有力,如同战鼓。

“马的大力是你所赐的吗?它颈上的鬃毛是你为它披上的吗?”

景象陡然切换。不再是静默的山崖与荒原,而是尘土飞扬的平原,空气因激动而颤抖。一匹战马,肌肉在光滑的毛皮下如波浪般滚动,鼻孔喷着白气,蹄子不耐烦地刨着地面。它不是在吃草,它渴望的是冲锋的号角,是刀剑的碰撞。它全然不畏惧锋刃的寒光,反而在那声响与危险中昂首挺立,焕发出骇人的美感。它的嘶鸣与将领的呐喊、号角的呜咽混在一起,成为一种毁灭性的交响。约伯感到胸腔被这力量撞击着。他从未以这样的眼光看过马。他只看它是财产,是工具。但这生灵内部那燃烧的、近乎狂暴的生命之火,那直面深渊而亢奋的勇气,是谁点燃的?岂是他能赐予或驾驭的?

然后,声音带上了一丝近乎嘲讽的调子,将他引向一个看似荒谬的形象。

“鸵鸟的翅膀欢然搧展,岂是显慈爱的翎毛和羽毛吗?”

约伯看见那巨大的鸟,在滚烫的沙地上奔跑。它的翅膀确实在拍打,但那样笨拙,绝然飞不起来。它把蛋下在沙土里,有时竟似乎忘了,任凭日晒脚踏。这看起来是何等愚拙,何等不负责任!然而,就在他内心升起这评判的念头时,景象深入了:当危险来临,那看似无用的翅膀猛烈地扇动,配合着快得惊人的双腿,它能像一阵风,像沙漠里急速移动的幻影,让最快的骏马也望尘兴叹。它的“愚拙”与它的“迅捷”,它的“健忘”与它的“生存”,以一种人类智慧无法理解的方式,纠缠在一起,构成一种有效的、属于旷野的智慧。约伯沉默了。他用人的“慈爱”与“理性”尺子去衡量的万物,在造物主那里,自有另一套深不可测的、完整的法则。

最后,声音将他提升,提到几乎令人眩晕的高度。

“大鹰上腾,在高处搭窝,岂是听你的吩咐?”

他仿佛被带上山巅,狂风呼啸,吹得他几乎站立不住。绝壁之巅,凌驾于一切生灵活动痕迹之上的地方,有一个用枯枝简单垒成的巢。雏鹰毛茸茸的,看起来脆弱不堪。母鹰盘旋着,然后,以一种近乎残忍的姿态,搅动巢穴,将雏鹰推近边缘。那幼鸟跌落下去,惊恐地扑打着未硬的翅膀,就在即将触到嶙峋岩石的刹那,一道暗影如闪电般掠过,强健的翅膀稳稳托住了它。一次又一次。直到那幼鸟自己的翅膀记住了风的力量,眼神锐利如它的父母。它的家,在俯视深渊之处;它的课程,是关于坠落与腾飞。它仰望高天,栖于危巓,这岂是约伯能理解、能安排的命运轨迹?

雾气早已散尽,阳光灼热地照在约伯身上。他仍伏在地上,但先前的淤塞与争辩的灼痛,已被一种更为浩瀚、更为冰冷的浪潮冲刷过。他听见的,不是对他苦难的直接解答,不是对他冤屈的平凡。他听见的,是野山羊在绝壁上的喘息,是野驴在荒原尽头的嘶鸣,是战马在刀剑前的亢奋,是鸵鸟在沙暴中的狂奔,是雏鹰在坠落时的初啼。这是一个生机勃勃、又残酷而壮丽的世界,运行着远远超越他个人得失哀乐的伟大法则与深沉旨意。他的问题,在这幅画卷前,并未被回答,却被无限地拓宽了,直至融入天地间那沉默而有力的运行节律之中。

他用手背擦了擦脸,不知是汗水,还是别的什么。他张了张嘴,千言万语堵在胸口,最终只化作一声混合着无尽谦卑与一丝奇异释然的长叹。他终于明白,在这一切的背后,他所能做的,或许不是理解,而是敬畏;不是索要答案,而是承认那提问的资格,本就不属于他。

山谷寂静,只有风声掠过岩石,仿佛永恒的低语。约伯知道,那低语从来就不只是对他一人而发。他只是恰好,在此刻,无比清晰地听见了。