铁犁耕过北国以色列的土地,也耕过约哈斯的年日。那是一种缓慢的、浸透了无奈的王权。他在撒玛利亚的宫殿里坐着,望着窗外灰黄的山峦,心里知道,这国运的衰弱,像久旱的溪床,早已露出贫瘠的底子。叙利亚王哈薛的手,仿佛铁箍,一年紧过一年;他的儿子便哈达接续了他,那铁箍并未松开,反而更陷进肉里。四围是强敌,内里是虚空,约哈斯的日子,是在夹缝里喘息的日子。

有时候,他在深夜醒来,会想起很久以前的事。想起以利沙还在的时候,那位先知身上仿佛带着另一种空气,一种与这衰败腐朽全然不同的、带着能力与危险的气息。但先知老了,闭门不出了,而耶和华的怒气,因为耶罗波安所犯的那罪——就是叫以色列人陷在里面的那罪——似乎总也没有转离。于是约哈斯做了一件在他父亲,在他祖父那里都稀罕的事:他恳求耶和华。那恳求里有多少是出于绝望,多少是出于一丝残存的信,恐怕连他自己也分不清。耶和华听了,因为祂看见叙利亚王如何压迫以色列,就像人用碾谷的碌碡反复碾压。祂赐给以色列一位拯救者,使他们脱离叙利亚人的手。然而这拯救,并非雷霆万钧的复兴,倒像从指缝里漏下的一点凉荫,暂时喘口气罢了。百姓仍然住在帐篷里,好像从前一样;那罪,那金牛犊的罪,像营地里驱不散的旧烟气,依旧粘在撒玛利亚的砖石上,粘在百姓的衣褶里。

约哈斯的力量,像破水袋里剩下的几滴水,渐渐流尽了。他儿子约阿施接替他作王的时候,国中能拿兵器的,只剩下五十马兵、十辆战车、一万步兵。叙利亚王仿佛剪羊毛的人,将以色列剪得几乎光了。

就在这样的时候,以利沙患了必死的病。消息传到王宫,约阿施王下到那里去,望着床上那衰残的老人,竟哭了起来,伏在他脸上,说:“我父啊!我父啊!以色列的战车马兵啊!”话是真心话。他知道这老人一死,以色列所剩下的,就真的只是赤裸裸的、任人宰割的肉身了。

以利沙浑浊的眼睛看着年轻的王,气息微弱,却还有力气吩咐:“你取弓箭来。”约阿施取了弓和箭来。老人又说:“你用手握弓。”王就用手握住弓。以利沙枯瘦、布满皱纹的手,颤巍巍地按在王的手上。那接触是冰凉的,却仿佛有极微弱的电流,从衰老的先知传向年轻的君王。

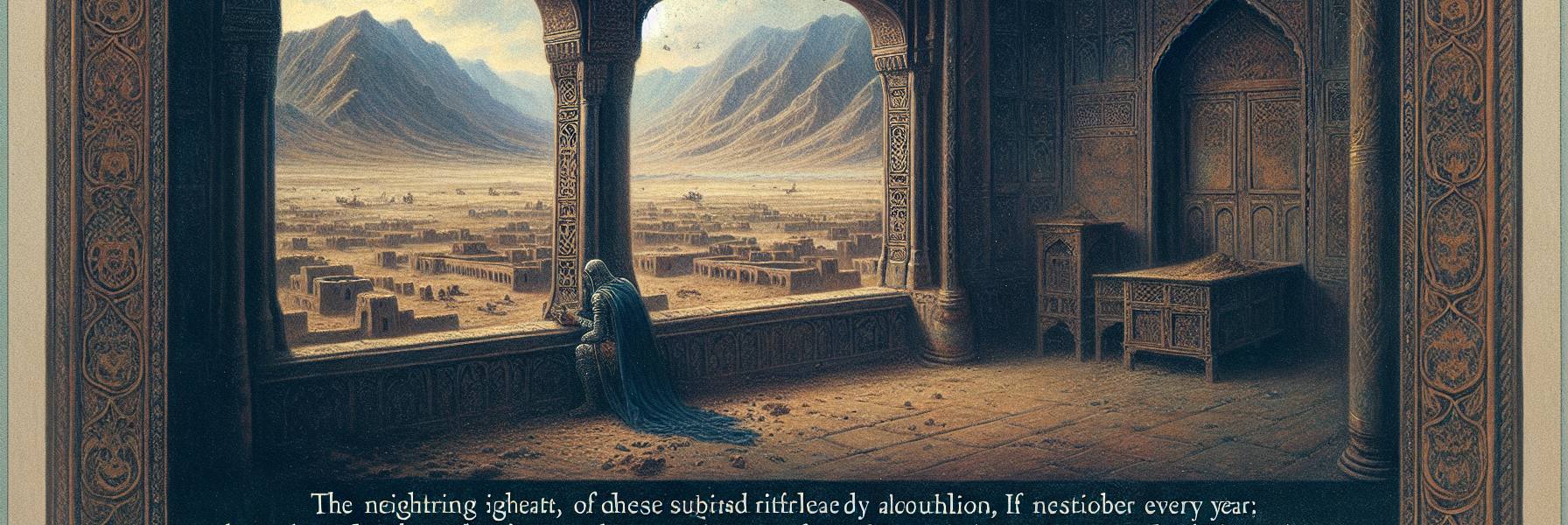

“打开朝东的窗户。”以利沙说。窗户打开了,午后斜长的日光涌进来,带着尘土和干燥草本的气味。远方,就是亚兰人常来犯的方向。“开弓吧。”老人说。约阿斯拉开了弓。这时,以利沙的手完全覆住王的手,用一种近乎耳语,却带着最后全部力量的声音说:“射箭!”箭“嗖”地一声飞出去,划破那凝滞的、充满压迫的空气,朝东方的天际而去。以利沙说:“这是耶和华的得胜箭,就是战胜亚兰人的箭;因为你必在亚弗攻打亚兰人,直到灭尽他们。”

老人的胸脯起伏着,歇了一会儿,又说:“取几支箭来。”王取了来,大概三四支的样子。“打地吧,”以利沙说。王就拿着箭,在地上打了三下,停了。老人看着他,那浑浊的眼里忽然涌上一股怒其不争的悲哀,像最后的炭火迸出的火星。“你应当击打五次或六次,”他的声音因为激动而嘶哑,“那样就能攻打亚兰人直到灭尽。现在你只能打败他们三次了。”

话说完,以利沙似乎用尽了最后的力气,合上眼。那按在王手上的手,也无力地滑落下去。不久,这位曾用衣裳接过以利亚加倍灵感的先知,就死了。

他们埋葬他。那正是春天,摩押人照常犯境。有一队送葬的人,抬着尸体匆匆而行,忽然看见远处有摩押的匪帮来袭,情急之下,他们将尸首抛进以利沙的坟墓里,逃命去了。那死人的尸首一碰着以利沙的骸骨,就复活站立起来。这是以利沙死后,骸骨里还存留的一点神迹的余温,像将熄的炭上最后一点红光。但这红光,再也不能照亮整个以色列的暗夜了。

约阿施果然回去,照着以利沙的话,与亚兰王便哈达争战。他三次打败哈达的军队,收复了从前被夺去的以色列城邑。三次胜利,实实在在,却也只是三次。那本该是五、六次的彻底胜利,因为王当初那几下不够彻底、带着犹豫的击打,便永远地失去了。得回的城池像补丁,缀在破旧的衣服上,而衣服整体的朽坏,仍在继续。

人读这故事,常会停在约阿施击打地面的那三下。那是一个隐喻,关于人心的限度。在最需要彻底、需要忘我的时刻,我们常常只是“击打三下”——尽了表面的责任,付了基本的代价,以为够了,却不知道那应许的丰盛,就在那额外的两下、三下之中溜走了。神的恩典愿意倾倒如江河,我们的器皿,却往往只愿意开到涓涓细流的程度。

至于那位先知的死,那骸骨使死人复活的神奇一幕,像一声悠长的叹息,回荡在北国以色列最后几十年的历史里。它提醒人,神的能力从未离开,祂的怜悯仍在等候;只是那执意走向金牛犊,执意依赖血肉膀臂的国,他们的道路,早已被自己的选择铺成了下坡,直通向百余年后那不可挽回的掳掠与离散。得胜是零星的,衰败是持续的;这是列王纪下十三章里,那沉默而沉重的回响。