旷野的风,带着死海盐粒的粗砺,吹过以东的群山。这里连岩石都像是被长久炙烤过,呈现出一种铁锈与干血混合的色泽。老人拄着拐杖,站在一座荒芜山岗的背阴处,他的羊皮外袍边缘已经磨损,被风扯动着。他并非以东人,而是来自北方的以法莲支派,一个在亚述铁蹄下幸存、流离至此的遗民。他来这里,是为了寻找一个答案,或者说,是为了印证一个缠绕他数十年的异象。

许多年前,当先知以赛亚的话第一次在耶路撒冷圣殿的廊柱间回荡时,他还是个少年。他记得那话语中的灼热与恐怖,也记得那深埋于恐怖之下的、令人战栗的盼望。如今,国已不国,圣殿已成记忆中的一缕香烟,那些话语却愈发清晰地在他骨髓里铮铮作响,尤其是那段关于“从以东来”的宣告。

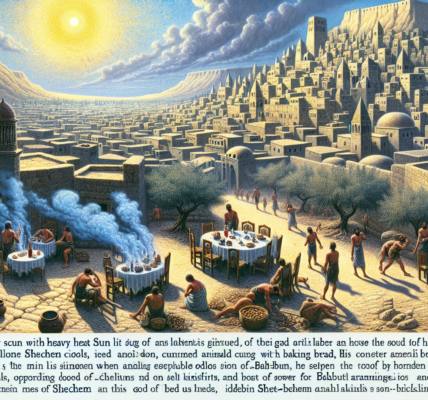

他眯起昏花的眼睛,望向波斯拉的方向。那城早已荒废,断壁残垣像巨兽的骸骨,裸露在天光下。但此刻,在他仿佛穿透时间的凝视里,景象变了。

起初是寂静,一种吞没万有的寂静,连风声都消失了。然后,天边泛起一种并非晨光的红,那红在蔓延,在渗透,像巨大的伤口在天幕上溃染。没有太阳,没有云彩,只有那不断加深、不断逼近的暗红。接着,他看见了那个身影。

祂从波斯拉的方向而来,却仿佛并非行走在大地之上。祂的衣裳被那暗红浸透,不是染上的,而是从内里透出来的,如同吸饱了酒的布。祂的步履沉重,每一步都让远处的山峦传来低沉的共鸣。老人感到脚下的岩石在微微震颤。

近了,更近了。现在他能看清更多细节。那衣裳本是尊贵的紫红,如今却成了审判的深赭。那并非征战归来的君王沾染的尘灰,而是被彻底浸泡、饱和的颜色。老人忽然明白了先知话语中那可怕的比喻——酒醡。祂独自踹酒醡,万民中无一人与祂同在。

祂的脸庞被低垂的阴影遮盖,但周身弥漫的气息,并非得胜的欢腾,而是一种浩瀚的、令人窒息的哀伤与肃杀。那哀伤如此之重,仿佛压弯了天穹。祂的右手自然垂落,指尖有粘稠的、暗色的东西缓慢滴下,落在地面的岩石上,竟发出“嗤嗤”的微响,升起一丝几乎看不见的烟霭。

“我发怒将他们踹下,”一个声音在老人心灵深处响起,并非通过耳朵,却比万雷更清晰,“我发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上,并且污染了我一切的衣裳。”

这不是人类战争的回响。这是审判,是古老盟约背弃后,那伸张公义者亲手执行的、终极的清理。以东,这个世世代代与雅各子孙为敌、在兄弟遭难时袖手旁观甚至趁火打劫的民族,成了这审判的象征。那染红衣袍的,是悖逆之人的生命,是历史积攒的罪孽之果浆。

恐惧攫住了老人,他几乎要瘫软跪下。但在这至极的威严与恐怖中,他却奇异地没有感到毁灭的绝望。因为他看见,那行走者的眼中——当祂偶然抬首,目光如电扫过荒原时——除了烈怒,还有一种极深的痛楚。那是一种“被迫”的怒,一种因爱之深而导致的、对罪恶绝不妥协的清理之痛。祂并非嗜血的战神,更像是那位在园中行走、呼唤“你在哪里”的创造主,如今不得不穿上复仇的衣装。

景象开始旋转、混合。他看见那暗红的衣袍渐渐晕开,化作了另一幅图景:一个孤独的身影,在客西马尼园的橄榄树下,汗珠如大血点滴落;那身影被挂在木头上,肋旁流出血与水;那血,与如今这衣袍上的红,竟是同一种颜色。审判与救赎,公义与怜恤,在此刻轰然交织,难分彼此。

祂仍在行走,越过以东的荒山,走向更远的地方,走向历史的深处与高处。祂的路线,划出了一条从波斯拉到各各他,再到永恒宝座的痕迹。那衣袍上的红色,是审判的颜色,也是立约的血的颜色。

风突然又起了,带着尘沙打在老人脸上。幻象消退了,眼前仍是荒凉的以东山地,落日将真实的余晖洒在岩石上。老人颤抖着,缓缓坐倒在地,泪水爬过他沟壑纵横的脸颊。那不是因为惧怕,而是因为一种过于沉重、也过于荣耀的领悟。

他终于明白,那从以东来的,并非一位遥远的、可畏的审判官。那正是那位自古以来作他们救赎主、以慈爱和怜悯怀抱他们的耶和华。祂的怒,是祂圣洁的必然;祂独自踹酒醡的孤独,正是祂承担一切、了结一切的担当。公义必须满足,而满足这公义的,竟是祂自己。

老人面伏于地,在以东的尘土中,发出了不是祷告的祷告,那是一声混合着战栗、感恩与无尽吁叹的呻吟。旷野寂寥,只有风声呜咽,仿佛天地也在同证这奥秘:那染红衣袍者,正是为我们开辟活路的那一位。日子将到,祂的怒气和祂的拯救,都将全然显明。而今日在这荒山所见的一切,不过是一个确据,一个用血色写就的、关于公义与慈爱最终相遇的古老确据。