通往示罗的路在午后的烈日下显得漫长而荒芜。耶罗波安的妻子将一块朴素的粗布头巾裹得很低,几乎遮住了眉眼,又用另一块布包了几块硬饼和一只陶罐,装作普通农妇的模样。她的脚步很快,却有些虚浮,掌心因为紧攥着而微微出汗。丈夫临行前的话还在耳边:“去吧,去示罗见先知亚希雅。他曾预言我将作以色列的王,如今…如今我们的孩子病了,病得很重。带上这些饼和蜜,去求问他,这孩子会怎样。”

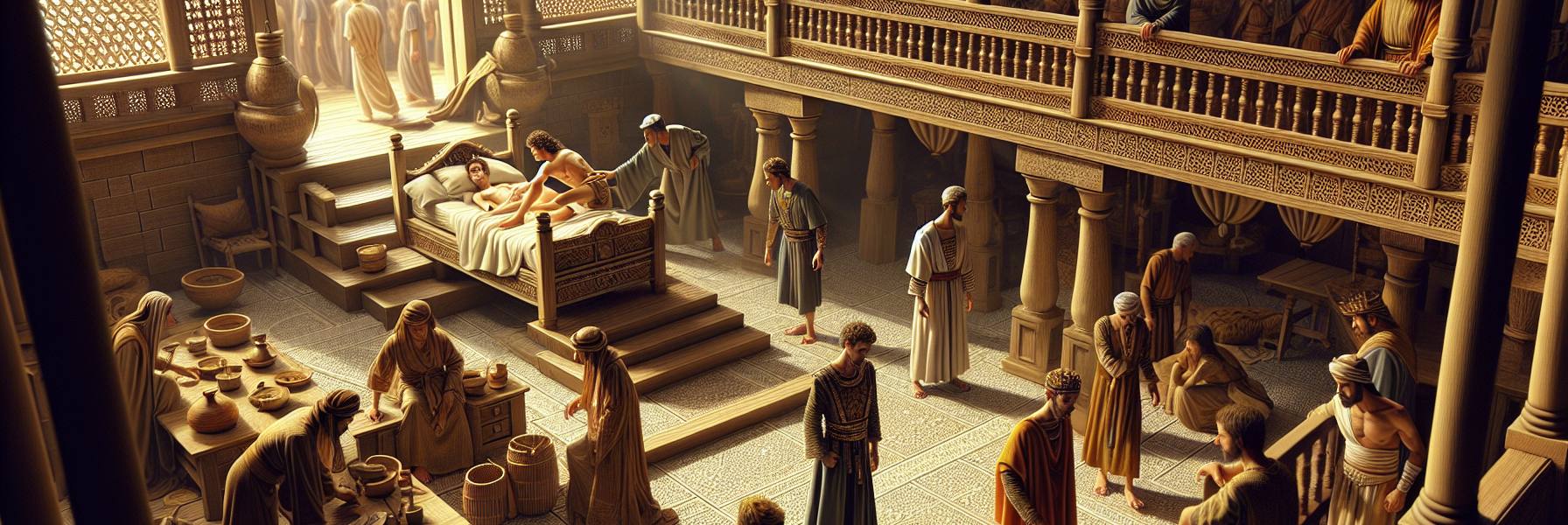

她心里知道,这趟行程远不止为一个孩子。自从在但和伯特利立起那两只金牛犊,自从将不属于利未支派的人立为祭司,自从定下那个仿效犹大节期却指向别神的新节日,阴影便如同墙角渐渐蔓延的湿痕,无声无息,却无处不在。儿子亚比雅发病之初只是发热,而后迅速衰弱下去,皮肤苍白得近乎透明,连哭泣的力气都没有。宫廷里的巫医和从埃及请来的术士都束手无策。耶罗波安坐在儿子床边,那张惯于发号施令、筹谋计算的脸,第一次露出了近乎茫然的神情。最终,他提起亚希雅的名字,那个又老又瞎、却曾带给他们王室盼望的先知。

示罗的房屋低矮朴素。亚希雅的居所更是简陋,土墙斑驳,屋内弥漫着橄榄油灯和旧书卷的气息。先知坐在阴影里,眼睛虽已蒙上一层灰白的翳,身影却依然挺直。耶罗波安的妻子脚刚踏进门槛,还没来得及开口,那苍老而清晰的声音便已响起:

“耶罗波安的妻,进来吧。你为何装作别的妇人呢?我奉差遣将凶信告诉你。”

她的心猛地一沉,仿佛一脚踏空。手里的饼和蜜忽然变得无比沉重,几乎要脱手掉落。

亚希雅没有给她喘息的机会,声音如同从幽深的古井中传来,带着岁月与权威的回响:“你去告诉耶罗波安:‘耶和华以色列的神如此说:我从民中将你高举,立你作我民以色列的君,将国从大卫家夺回赐给你;你却不效法我仆人大卫,遵守我的诫命,一心顺从我,行我眼中看为正的事。你竟行恶,比那在你以先的更甚,为自己立了别神,铸了偶像,惹我发怒,将我丢在背后。’”

老先知的话一字一句,像冰冷的钉子,敲进她的耳中,也敲碎了那仅存的一丝侥幸。他继续说着,描述着那即将来临的灾祸:凡属耶罗波安家的人,死在城中的,必被狗吃;死在田野的,必被空中的鸟吃。以色列人必因耶罗波安所犯的罪,以及他使以色列人所犯的罪,被拔除,如同人拔出粪堆中的糠秕,被抛散在河水之外。

屋内安静得可怕,只有灯芯偶尔发出的细微噼啪声。女人感到一阵眩晕,她来时路上所见的那些景物——路边枯干的野草,被太阳晒得发白的石头,远处山峦沉默的轮廓——此刻都融化成一片模糊而不祥的背景。然后,她听见先知提到了她的儿子,那个她此行的最初目的。

“你起身回家去吧,”亚希雅的声音忽然掺入一丝奇异的、近乎温柔的残酷,“你的脚一进城,你的儿子就必死了。以色列众人必为他哀哭,将他埋葬。凡属耶罗波安的人,惟有他得入坟墓,因为在耶罗波安的家中,只有他向耶和华以色列的神显出善行。”

归途比来路更加漫长。每一步都像踩在荆棘上。头巾下的脸早已被泪水浸湿,又被旷野的风吹干,留下紧绷的盐渍。她脑子里盘旋的不是那些关于王国倾覆的宏大预言,而是儿子亚比雅安静的面容。那孩子曾在她膝头玩耍,眼睛明亮。先知说,只有这孩子得了善终。这算是安慰吗?还是一种更深的、令人窒息的绝望?她仿佛已经听见了耶路撒冷街头的哭丧声,看见众人为这少年人哀悼,而他的父亲,那位君王,将独自站在富丽却空洞的宫殿里,面对一个正在他手中分崩离析的国度。

太阳西斜,将她的影子拉得很长,扭曲地投射在碎石路上。她终于望见了城市的轮廓。就在她的脚踏上城门内第一块石板路的瞬间,一种冰冷的、确凿的知觉穿透了她的全身。她不需要回头,也不需要询问。她知道,先知的话已经应验了。身后,是渐渐沉入暮色的、先知所宣告的审判之路;前方,是即将被哀哭声充满的宫殿。她裹紧了头巾,迈步向那无法回避的结局走去,手中那块为伪装而带的、已经干硬的饼,似乎重得再也拿不动了。