牛车的新木头在午后的烈日下散发着淡淡的树脂气味,混杂着尘土和人群汗水的味道。大卫站在人群前面,看着那辆精心打造的车,心却跳得有些慌乱。这不是打仗,但他觉得比面对歌利亚时还要紧张。约柜就在车上,用崭新的细麻布遮盖着,在日光下只是一个安静的、方形的轮廓。

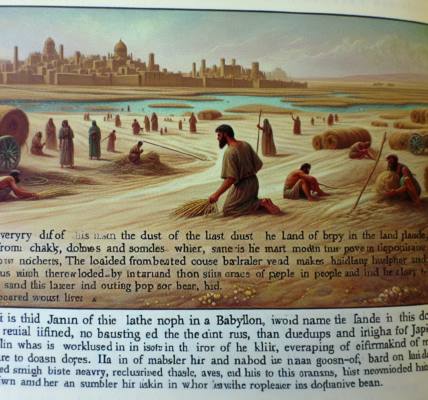

“起行吧。”他的声音不高,但周围簇拥着的首领和勇士们都听见了。欢呼声骤然炸开,像盛夏的雷。三万挑选出来的人,其实何止三万,百姓从各城各邑涌来,挤满了从巴拉犹大到迦特山边的每一条小路。鼓瑟弹琴的声音从队伍前列响起,那是大卫亲自挑选的乐手,用的是最好的松木做的琴,铜号的响声能传到山谷对面。

牛开始迈步。车轴发出嘎吱的轻响。人群随着挪动,像一股彩色的、喧哗的河流。大卫走在最前面,离牛车不过十几步远。他能看见覆盖约柜的麻布在微风下边缘轻轻掀动。他想起小时候听撒母耳讲述的故事:这柜子,里面放着石版,上面有神亲自用指头写下的字。云柱火柱曾停留在其上。此刻它离自己这么近。一种混杂着敬畏、狂喜甚至是不安的炽热情绪在他胸腔里燃烧。他解开了王袍最上面的扣子。

队伍到了拿艮的禾场。路有些颠簸,上坡。牛吃力地往前拱,车轮轧过一块凸起的石头,整个车厢猛地一斜。就在那一瞬间,约柜滑动了,朝着车边倾斜过去——仿佛要坠下来。站在车旁的乌撒,几乎想都没想,伸出手就扶住了柜子。他的动作那么自然,就像一个农夫扶住快要翻倒的麦捆。

然后,乌撒就倒下了。像一棵被斧头砍中的树,直挺挺地,连一声惊呼都没有。喧天的乐声和欢呼在那一刻似乎被一只无形的手掐断了。只有牛还在喘着粗气,车轮压在碎石上的声音异常清晰。所有人都愣住了,看着倒在地上的乌撒,他的手臂还保持着向上托举的姿势,眼睛瞪着湛蓝得毫无道理的天空。

大卫觉得全身的血都凉了。快乐像退潮一样从他身体里抽走,留下的是冰冷的、带着腥味的恐惧。他张了张嘴,没发出声音。他看向那约柜,它稳稳地停住了,麻布盖着,沉默而神圣。正是这沉默,此刻显得无比骇人。

“这……这是耶和华的击杀。” 亚比拿达的声音在旁边响起,干涩得像枯叶摩擦。他是乌撒的父亲,脸色灰白,但眼神里没有怨恨,只有一种深不见底的敬畏和哀痛。

大卫往后退了一步,脚跟踩进松软的泥土里。“这约柜……我怎么能接到耶路撒冷去呢?” 这话不是说给任何人听的,更像是一种从喉咙里溢出来的战栗。刚才那炽热的雄心,此刻被浇得滋滋作响,只剩下一缕青烟般的惶恐。他不敢再往前走,甚至不敢再看那约柜一眼。

“送到迦特人俄别以东的家里去吧。” 最后他这样吩咐,声音疲惫。队伍沉默地转向,没有人唱歌,没有人奏乐。抬约柜的利未人这次用了肩扛的方式,照着很久以前摩西律法书上所写的。大卫看着他们走远,背影消失在道路的拐弯处,觉得心里空了一块,又沉了一块。

约柜在俄别以东家里停了三个月。大卫留在耶路撒冷的宫殿里,却坐卧不安。有时他站在城墙上,朝俄别以东家的方向望,什么也看不见,只有连绵的山丘和橄榄树林。有消息断断续续传来:俄别以东全家蒙福,仓房满了,牲畜兴旺。这消息让大卫心里的恐惧慢慢转化成了另一种东西——一种灼热的渴望,夹杂着悔悟和重新燃起的决心。他看清了,问题不在约柜本身,而在迎接它的方式。不是用牛车,不是靠人的方便,乃是按着定规,用肩膀,用敬畏的心。

再次出发时,气氛完全不同了。没有喧嚷的三万人,只有利未人和祭司。走了七步,大卫就吩咐停下。献祭。公牛和肥犊的腥气混着燔祭的焦香,在空气中弥漫。他脱下了王袍,换上了一件细麻布的以弗得,像普通的祭司一样。这举动让一些老臣面面相觑,但没人敢说什么。

这一次,抬约柜的人走得很稳,每一步都扎实。大卫走在他们旁边,当号角和竖琴再次响起时,他跳了起来。不是君王威严的步伐,而是一种全然释放的、旋转的舞蹈。他踢起了地上的尘土,麻布袍子贴在身上,又被汗水浸湿。他高举双手,仰着脸,嘴里唱着即兴的、有些颠三倒四的赞美词句,眼泪混着汗一起流下来。周围百姓的欢呼一浪高过一浪,他们也跟着唱,跟着跳,整个耶路撒冷城好像都在震动。

米甲,他的妻子,扫罗的女儿,从宫殿的窗户里望出去。她看见尘土中那个旋转跳跃的身影,看见他裸露的腿,看见他被汗水沾在额头的头发,看见他与最下层的百姓一起欢呼。她的嘴唇抿成了一条苍白的细线。指甲深深掐进了窗棂的木框里。她心里没有喜乐,只有一种冰冷的、掺杂着鄙夷的羞耻。她想起她父亲扫罗的宫廷,那里的庄严,那里的秩序。而眼前这个狂舞的男人,哪里有一丝一毫君王的体统?他是拿细耳人吗?他是戏子吗?她“心里就轻视他”。

约柜被安放在预先支搭的帐幕里。燔祭和平安祭的烟雾久久不散。大卫给每个百姓分了一个饼,一块肉,一个葡萄饼。人们吃着,笑着,孩子们在渐渐暗淡的天光下追逐。疲倦而巨大的喜乐笼罩着所有人。

大卫最后回到宫殿,他要给全家祝福。他脸上还带着尘土和汗渍的痕迹,眼睛里亮着光,脚步因为疲倦和兴奋而有些轻飘。米甲出来迎接他。她没有笑,脸上像戴着一个精工打磨的面具。

“以色列王今日真是荣耀啊,”她的声音很平静,平静得底下藏着锋利的冰棱,“今天在臣仆的婢女眼前露体,如同一个轻贱人无耻露体一样,有好大的荣耀啊。”

大卫脸上的光彩慢慢褪去了。他看着他的妻子,这个他从扫罗家娶来的女子。他们之间隔着的不只是这几步石阶,还有已坍塌的旧王朝的骄傲,和一个被神破碎又重建的新心灵。他感到一阵深刻的孤独,比在亚杜兰洞时更甚。

“我是在耶和华面前跳舞。” 他的声音不高,但很清晰,带着舞蹈后沙哑的余韵。“祂拣选了我,使我高过你父亲和你父的全家,立我作耶和华百姓以色列的君。所以,我必在耶和华面前作乐跳舞。我也必更加卑微,自己看为轻贱。至于你说的那些婢女,她们倒要尊敬我。”

他说完,转身走了进去。祝福的话没有说出口。宫门在身后关上,将米甲一个人留在逐渐浓重的暮色里。远处,帐幕那里隐约还有歌声传来,像夏夜最后一声蝉鸣,微弱,却执拗地不肯断绝。

宫内的阴影很长。大卫知道,约柜终于安息了,但有些东西,才刚刚开始。他摸了摸身上粗糙的细麻布以弗得,上面还沾着拿艮禾场的尘土。这尘土,他想,或许比王冠上的金子更重,也更真实。