他放下刨子,直起腰。木屑沾在汗湿的前臂上,像一层薄雪。窗外,拿撒勒的午后阳光把尘土照得发亮,空气里有橄榄木和热石头的味道。这是他父亲的作坊,也是他的。日子年复一年,刨平、榫接、打磨,把粗糙的木头变成有用的物件:犁、轭、凳子。人们叫他“木匠的儿子”,语气里带着某种习以为常的忽略。他低头看着自己的手,掌心和指节处有经年的老茧和细小的伤疤——这是劳作的手,寻常的手。

他拿起一块待修的轭,木料一侧有道深裂。指腹抚过裂痕,忽然想起很久以前,在会堂里听人诵读:“他无佳形美容……我们看见他的时候,也无美貌使我们羡慕他。” 读经人的声音干涩平板,像在念一份与己无关的族谱。那时他年纪尚小,却莫名感到一阵钝痛,仿佛那句话有重量,沉沉压在心口。母亲在不远处,目光低垂,侧脸在昏暗的光里显得异常平静,又异常哀伤。

有人推门进来,是邻村的农夫,抱怨新做的轭不合适,磨伤了牛的肩膀。他点头,不多言语,重新测量、修整。农夫絮叨着收成的艰难,税吏的苛刻。他听着,手指在工作上移动,精准而温和。他修好的不只是木头,他调整的是那看不见的、压在生灵肩头的不平衡。农夫走时,轭已服帖,脸色也缓和许多,但还是忘了道谢。

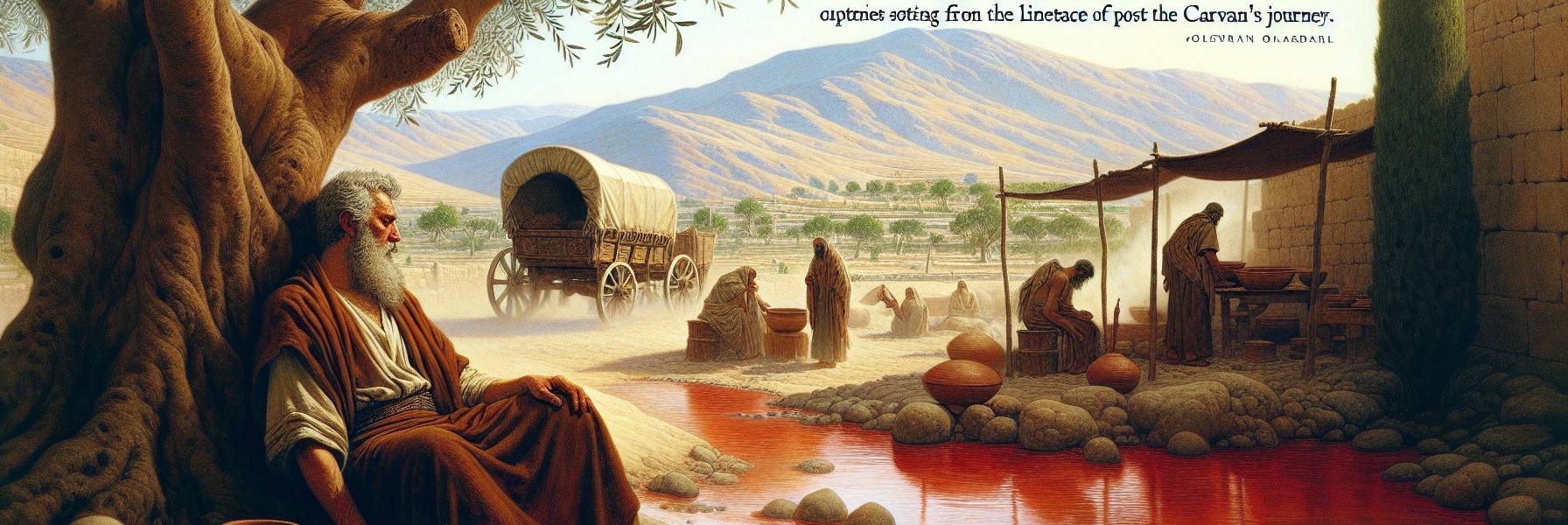

傍晚,他坐在门槛上休息。西边的山峦吞没了最后一抹橘红,夜色从东边漫上来,带着凉意。几个从耶路撒冷回来的商人路过,高声谈论着罗马的威风,祭司们的纷争,还有对某个“弥赛亚”的模糊期待——一个能带来地上权柄和胜利的王。他们的话语像夏夜的飞虫,热闹而短暂。他沉默着,目光越过他们,望向深紫色的天际。那里有星开始闪烁,清冷,遥远。

他想起了以赛亚的话,那些字句不知何时已刻入他的骨髓:“他被藐视,被人厌弃,多受痛苦,常经忧患。” 这不是预言将来的荣耀,而是描摹一种深处的形状,一种将要被世界对待的方式。他感到一种奇特的确认,不是恐惧,而是一种深沉的、几乎令人窒息的明了。爱,若要真正触及这疼痛世界的核心,就必须进入这形状,住在这话语所描绘的荒凉里。

后来,他离开作坊。跟随他的人渐渐多了,眼睛里有饥渴的光。他们等着神迹,等着分饼,等着看见压迫者的溃败。他行了许多事,说了许多话,但那种根本的孤独从未离开。他看他们的眼神,温柔而悲悯,仿佛早已看见将来:那同一个喊着“和散那”的喉咙,不久也会喊出“钉他十字架”。人群的拥戴是沙滩上的城堡,潮水一来,痕迹全无。

最后的夜晚,园子里月光清冷如冰。黑暗从四面八方围拢,不是夜晚的黑暗,而是人心的深渊,是背叛的亲吻,是门徒四散逃开的脚步声。他俯伏在地,汗珠如大血点滴落。那不是对肉体痛苦的惧怕,而是对那即将吞噬他的、全世界的罪与死的“杯”的直面。他独自啜饮。门徒在远处睡着了,他们的鼾声轻微,与他的挣扎隔着无法逾越的距离。

然后是被捕,被推搡,被审讯。公会的火光映照着一张张扭曲的脸,有宗教的狂热,有政治的算计,有被挑动的群众的盲目愤怒。鞭子撕开皮肉,荆棘刺入额头,唾沫混着血迹。没有美貌,没有威严,只有“被欺压、被审判”的具象。他站着,不言语,像羊在剪毛的人面前无声。那沉默比任何辩护都更有力,也更令人不安。彼拉多指着他说:“看这个人!” 语气里是困惑,是推脱,也是一句无心的真理:看吧,这就是“人”在罪与暴力前的样子,而此刻,他正替所有人站在那里。

通往各各他的路漫长而陡峭。十字架的横木压着伤口,粗糙的木纹嵌进皮肉。他跌倒,起来,再跌倒。路旁的妇人哭泣,他转过身,用尽气力对她们说话,说的却是耶路撒冷将来的悲哀。直到最后一刻,他眼中所见的,仍是别人的苦难。

钉子钉进去的时候,天空暗了。他悬挂在天地之间,成了最受诅咒的象征。路过的人摇着头,那话语应验得如此残酷:“我们从那里经过,他受害,却闭口不言。” 连与他同钉的强盗,一开始也讥诮他。世界的弃绝,在此刻达到顶点。然而,就在这最深的黑暗里,他为一个悔改的强盗打开了乐园的门。就在被父神离弃的呼喊中,他完成了最终的顺服。

他死了。兵丁用枪扎他的肋旁,有血和水流出来。一个寻常的、确凿无疑的死亡。几个爱他的人,把他取下,用细麻布裹好,安放在岩石凿出的新坟墓里。大石头滚到墓门前,发出沉闷的响声。一切希望似乎都随着那响声被封存了。

但死亡不是结束,而是那古老话语的最终应验之地:“他必看见自己劳苦的功效,便心满意足。” 这功效不在十字架的惨状里彰显,而在第三天清晨空坟墓的寂静中开启。他劳苦的功效,是裂开的幔子,是通向至圣所的路为每一个蹒跚的脚步敞开;是那被压伤的、看似毫无权势的生命,竟成了医治万民的源头;是无数后来者,那些因认识他而称义的人,身上将带着他生命的形状——不是荣耀的勋章,而是服事与牺牲的印记,在平凡甚至苦难的日子里,悄悄修补着这个世界的裂痕。

拿撒勒的作坊早已寂静。但那曾经抚平木纹、修好破轭的手,如今仍在抚平人心更深的皱褶与创伤。没有喧哗的凯旋,只有像细雨渗入干涸之地般的、长久的更新。故事看似结束,其实才刚刚开始。