橄榄树影斜长,落在斑驳的土墙上时,哥林多的午后便显得愈发闷热。我,一个叫马可的羊毛贩子,正坐在自家店铺后头的阴凉里,心里却比这天气更烦乱。生意不好,家里争吵不断,膝盖上那卷从以弗所商人手里换来的莎草纸书信,读来读去,字句都像隔着一层雾。

那封信,据说是那位保罗——就是前些年在城里引起不小风波,又被一些人指指点点的那位使徒——写给这里会众的。我算不得什么热心的追随者,只是好奇。信里的某些话,像锤子敲打着我的胸膛。“我们与神同工的,也劝你们,不可徒受他的恩典……” 什么是与神同工?我每日揉搓着肮脏的羊毛,称量着银钱,这也算么?

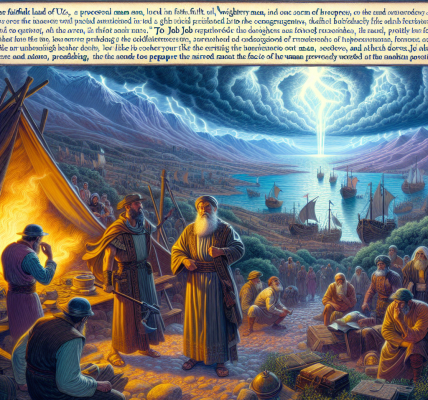

正恍惚间,铺子前头传来低低的交谈声,不是往常顾客那种市侩的语调。我掀开隔帘一角,看见两个人。说话的是个矮小结实的中年男人,风尘仆仆,袍子旧得发白,但浆洗得干净。他面容有些憔悴,眼神却像淬过火的铁,有一种近乎痛苦的明亮。他旁边站着个年轻人,像是他的帮手。我认出来了,是他,保罗。和几年前相比,他更瘦了些,背也有些佝偻,但那股子沉静的力量感,反而更厚重了。

他并非在讲道,只是在对我那愁眉苦脸的伙计路加说话,声音不高,沙哑,却字字清晰。“……所以你看,路加兄弟,我们处处显明自己是神的用人。”他微微停顿了一下,目光仿佛穿过伙计,看到了帘后的我。“就在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦之中。”

伙计路加嘟囔着生计艰难。保罗点了点头,那不是敷衍的赞同,而是深有同感的沉重。“是啊,困苦。鞭打、监禁、扰乱……”他抬起手,似乎是无意识地,轻轻摸了摸额角一道浅白的旧疤。“勤劳、儆醒、不食,”他继续列举,语气平实得像在数点行囊里的物品,“还有廉洁、知识、恒忍、恩慈……”

我听得出了神。这些词,从他嘴里说出来,不再是会堂里那些文士口中光彩夺目的装饰,而是沾着尘土、混着汗味、结着血痂的真实之物。他谈到“圣灵的感化”和“无伪的爱心”,但紧接着,话锋一转,提到了“真实的道理”和“神的大能”。这“大能”的彰显,听着却让人心惊——他历数的是“仁义的兵器在左在右”,是“荣耀羞辱”,是“恶名美名”。这算什么大能?我的心揪紧了。

他似乎看透了听者的疑惑,声音更低,也更坚定,像在挖掘一口深井。“似乎是诱惑人的,却是诚实的;似乎不为人所知,却是人所共知的;似乎要死,却是活着的;似乎受责罚,却是不至丧命的;似乎忧愁,却是常常快乐的;似乎贫穷,却是叫许多人富足的;似乎一无所有,却是样样都有的。”

这一连串的“似乎……却是”,像一把奇特的钥匙,猛地插进我心中那把生锈的锁里,拧动了。我眼前浮现的不是他描述的景象,而是我自己的生活——似乎有点小产业,内里却空空如也;似乎在人群里说笑,灵魂却孤单得发抖;似乎躲避着一切麻烦,生命却像烈日下的水洼,日渐干涸。

他向前微倾身子,不是激昂的姿态,反而像疲惫的旅人倚靠着什么。“哥林多人哪,”他呼唤着,这呼唤里没有责备,只有一种烫人的、焦灼的恳切,“我们向你们,口是张开的,心是宽宏的。”他指了指自己的胸口。“你们狭窄,原不在乎我们,是在乎自己的心肠狭窄。”

他停住了,空气里只有远处市集的嗡嗡声,和近处一只麻雀在屋檐下扑棱翅膀的动静。然后,他用一种父亲对儿女说话般的语调,缓慢而清晰地说:“你们也要照样用宽宏的心报答我。这话我正像对孩子说的。”

最后的劝勉来了,不是命令,是凄楚的哀求。他引了先知的话,叫他们务要从那黑暗的、不相配的事物中间出来,分别开来,不要去沾不洁净的物。“我就收纳你们。我要作你们的父,你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”

话音落下,他不再多说,只是静静看着我的伙计,也仿佛看着这间昏暗的铺子,看着帘后目瞪口呆的我。那目光里有海洋般的期待,也有深渊般的忧伤。然后,他拍了拍路加的肩膀,转身,和同伴一起,缓缓走入哥林多午后依旧炽热、却仿佛有些不同的阳光里。他们背影瘦削,步伐却稳,像两根行走的、不会倒塌的柱子。

我瘫坐回椅子里,膝盖上那卷书信的字句,此刻在眼前疯狂跳动,每一个都有了温度,有了重量,有了那沙哑嗓音的回响。我终于有点明白了,他所说的“与神同工”,不是在辉煌的殿宇中,而是在这鞭痕、监牢、扰乱之中,在每一个“似乎”与“却是”的撕裂与弥合之间。那“器皿”,无论是贵重的还是卑贱的,要洁净自己,脱离的,或许正是我这种“似乎”活着、实则与神隔绝的黑暗。

店外的光渐渐变成了金黄色。我站起身,感到一种前所未有的虚弱,也感到一种从未有过的、模糊的悸动。那封信,我得再读一遍。这一次,或许能读懂些许了。橄榄树的影子,这时已经完全爬过了土墙,延伸到更远的路上,那正是他离开的方向。路上空荡荡的,又仿佛被什么看不见的、广阔的东西充满了。