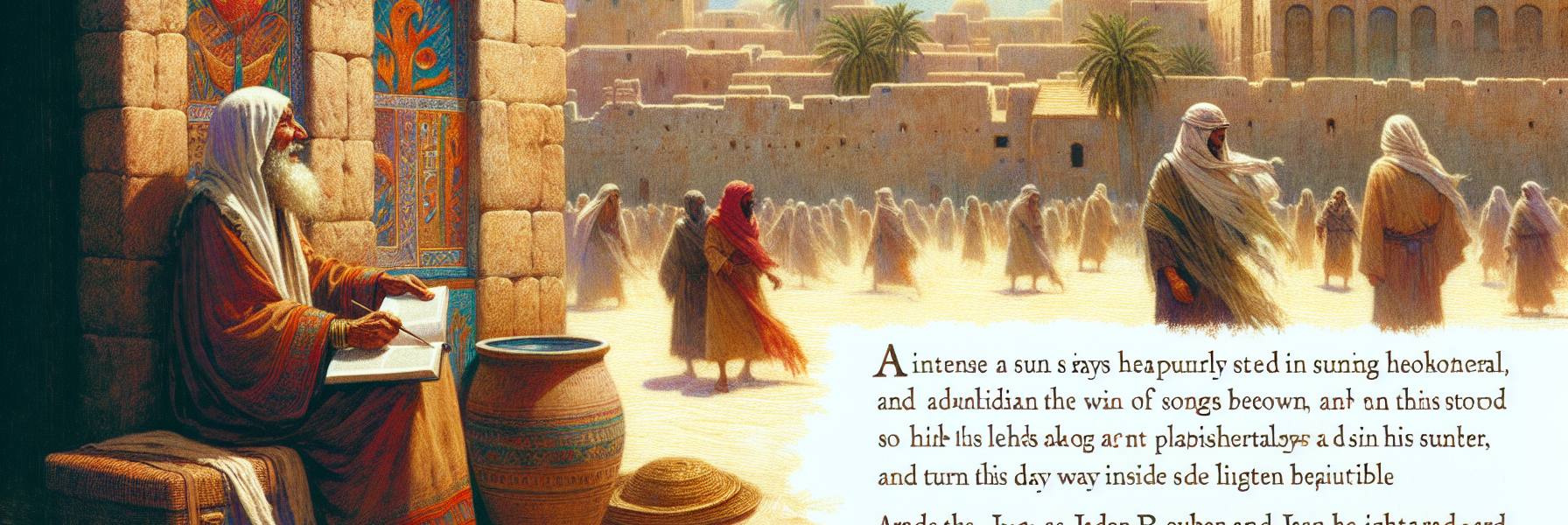

晨光像一把钝刀,费力地割开耶路撒冷东边山峦的轮廓。亚萨拖着步子走上圣殿的外院台阶时,石阶边缘还沁着夜露的湿气,粘住他麻鞋的底。他的眼皮沉得很,不是因为困倦,而是心里压着一块磨石。

他照例在廊柱的阴影里停下,看着第一批来朝圣的人群涌入。人群里有几张熟悉的面孔——但不是敬畏的脸,是油光满面的,带着一种餍足后的慵懒。那是押拿,还有他的兄弟。亚萨别开眼,心里却像被蝎子蜇了一下。他记得昨天在市场上看见押拿的情景:那身细麻衣的料子好得能在阳光下泛出珍珠似的光泽,手指上的宝石戒指沉得让他抬手时都显得有些费力。他的货摊上堆满了从腓尼基运来的香料和埃及的亚麻布,讨价还价的声音里满是不容置疑的得意。人们围着他,不是因他公义,是因他阔绰。

亚萨转身走进内院,香烟的气味浓得化不开。他本该在这种气息里找到安宁,可今天没有。他耳边嗡嗡响着的,是昨夜邻家寡妇的哭声——她的地被毗邻的富户用诡计并吞了,哭告无门。而那个富户,上个月才给圣殿献了一头肥公牛,祭司们还为他祝祷。

“我实在徒然洁净了我的心,”他低声念着,像在磨一块粗粝的石头,“徒然洗手表明无辜。”

整个上午,他都在做些琐碎的记录。羊羔的数量,细面的升斗,油膏的壶数。数字是冷的,他的心也是冷的。晌午的日头毒辣起来,他靠在存放圣器的石室门边,从瓦罐里啜了一口温水。就在这时,一阵喧哗从外院传来。

是押拿。他不是一个人,身边跟着几个穿着异邦样式袍子的人,大笑着说要去西罗亚池子边新开的酒馆尝尝加过蜂蜜的腓尼基酒。押拿的手随意地搭在一个少年肩上,那少年是亚萨认识的,一个穷经文士的儿子,眼神里闪着一种饥渴的、受宠若惊的光。亚萨看见押拿顺手将一块银子塞进少年手里,动作轻飘飘的,像扔一块无用的石子。

亚萨的胃揪紧了。他忽然想起自己那些清贫的岁月,谨守律法,不敢逾矩半步,换来的却是拮据、轻看,和夜里为明日粮食的辗转。而这些狂妄的人,他们的道路为何如此亨通?他们的身体为何肥壮得如同圈里待宰的牲畜?他们佩戴的珠宝,比一个祭司全家一年的吃用还多。他们开口,就是威吓的话语;他们眼高,仿佛能窥探上天。他们的口亵渎上天,他们的舌毁谤全地。百姓竟还跟从他们,说:“神怎能晓得?至高者岂有知识呢?”

“看哪,这就是恶人,”他心里的声音像野火一样烧起来,“他们常享安逸,财宝便加增。我——我谨守我心,又有何益?”

这念头一旦生出,便如疯长的荆棘缠住他的脚。下午的献祭仪式,他听着羊羔的哀鸣,看着血洒在坛角,竟感到一阵虚无的眩晕。仪式是真的,律例是真的,但公义呢?那个寡妇的哭声是真的,押拿指间的宝石也是真的。这两样东西,如何能在同一个太阳底下并存?

他魂不守舍,直到日头西斜,殿里的金灯台被一一点亮。该他当值看守圣所前的灯火了。同僚拍拍他的肩,说:“亚萨,你脸色像橄榄榨过的渣。”他只是摇摇头。

人群散尽后的圣殿,空旷得能听见自己的心跳。他独自站在至圣所前的幔子外,灯台上的火焰被不知哪来的风弄得东摇西晃,墙上的影子便张牙舞爪起来。他的信心,此刻也像这影子一样破碎、狰狞。他几乎要开口质问那幔子之后的存在了——你若公义,为何沉默?你若全知,为何容忍?

就在他胸中淤塞,几乎要被那苦涩淹没的刹那,他无意间抬起了头。

他的目光越过了摇曳的灯盏,越过了香坛缭绕的余烟,落在了那幅绣在幔子顶端、寻常人绝不会留意的图案上。那是匠人用蓝色、紫色、朱红色线和细麻绣出的宇宙穹苍,繁星点点。在殿内昏黄又神圣的光线下,那些星辰仿佛在极深远的黑暗背景上,自己发出了微光。一动不动,亘古如此。

就在那一瞥之间,像有一道冰冷又清澈的泉水,从他头顶浇灌下来,霎时冲散了那团炙烤他五脏六腑的迷雾。

他忽然看清楚了。

他先前所见的,只是自己眼皮底下一尺见方的尘土,是押拿的戒指,是市场上的叫卖,是短暂一生里的得失盈亏。他用自己的尺,去量永恒的事,自然量得歪斜破碎。

而神所置身的,是那繁星之后的无垠之境。押拿的财富、威势、那酒席上的喧哗,在那种尺度之下,算得什么?不过是放在永恒天平上的一粒尘埃,轻得没有一丝分量。他们所站立的,不是磐石,竟是滑地;神把他们安在滑地,使他们掉在沉沦之中。他们的“亨通”,不过是坠落前一瞬间的、虚幻的失重。

人若是只定睛在这一瞬的失重里,自然会晕眩,会嫉妒,会怀疑。亚萨感到一阵剧烈的羞愧,像火炭贴在心口。他竟如此愚昧,如同畜类一般短视。然而,在这羞愧的灰烬之中,一种前所未有的踏实感,生了出来。

他一直在神面前。即便在他怀疑、苦毒、几乎要跌倒的时候,他的右手仍被神搀扶着。神用训言引导他,以后必接他到荣耀里。他所羡慕的,究竟是押拿手中那终将朽坏的金子,还是这永不朽坏的、在神右边的福分?

殿外传来更夫敲击梆子的声音,悠长,平稳。亚萨缓缓吁出一口气,那口憋了一整天的、灼热的气。他转过身,走下台阶,步入耶路撒冷清凉的夜色里。城中的灯火次第亮起,有些窗户后传来富户宴饮的笙歌,但他听着,那声音仿佛隔着一重大山传来,模糊而遥远。

他想起家中的妻子,睡着的儿女,明日要吃的饼。这些是实在的。更重要的是,他想,明天早晨,他还是要来这殿中。不是为了寻找一个立刻兑现的公义答案,而是因为,唯有在这里,在这指向永恒的寂静与微光中,他这容易昏眩的心,才能被摆正。

他的脚步踏在石板路上,发出稳定的回响。夜空之上,繁星无言,却万古坚定。他想,我的肉体和我的心肠衰残,但神是我心里的力量,又是我的福分,直到永远。