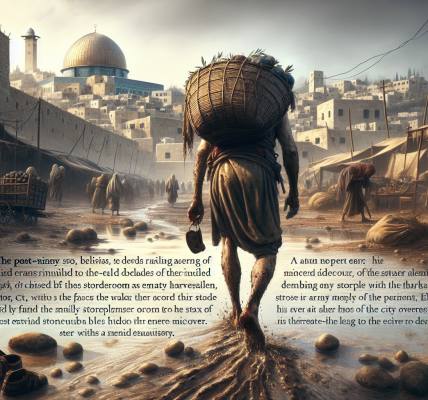

羊皮在埃勒阿扎尔手中沉甸甸的,带着沙漠的干热和岁月渗入纤维的细微裂纹。他坐在耶路撒冷旧城边缘一间屋子的阴影里,午后的阳光把石阶晒得发白。他面前的矮几上,除了这张皮卷,还有半碗清水,水里浮着一点灰尘。

他不是第一次读这卷书。但今天,风吹过狭窄街道带来的热浪,远处市集的隐约嘈杂,都让他觉得手中的文字不再仅仅是文字。他慢慢展开皮卷,那些希伯来字母像一队沉默的旅人,在硝制过的羊皮沙漠上行进。

他读到的是分配。土地,一块接着一块,从北到南,分给各支派。但丁、亚设、拿弗他利……名字像古老的歌谣,在他的舌尖低徊。但这分配与他记忆中破碎的版图,与流亡归来者争吵不休的地界,何等不同。这里的划分笔直、规整,近乎刻板——从东到西,一条带子接着一条带子,像是用尺比着画出来的。这不是他所知的迦南,多山、崎岖、河谷纵横的应许之地。这是一个图案,一个神圣的几何学。

他喝了一口水,水的清凉短暂而虚幻。他继续往下读。到了中央,那幅图案的核心豁然开朗。有一块“圣地”,是归给耶和华的。在这圣地之中,又划出一块“祭司的份地”,是亚伦子孙的产业。旁边是“利未人的份地”。这一切都方方正正,长宽都是二万五千肘。数字精确,不容置喙。埃勒阿扎尔闭上眼,试图想象:二万五千肘,那是多长?他想起所罗门殿的廊子,想起儿时奔跑过的城墙,试图用身体记忆去丈量这个神圣的尺度,却只觉得一片空旷,一种令人屏息的秩序。

最核心处,是“归耶和华为圣之地”中的中心。那里有圣所。他的呼吸轻了。描述至此,不再仅仅是地理的划分,而成了礼仪的、神圣的蓝图。有供地,为殿中供职的人;有属城之地,给以色列全家。文字在这里变得庄重而舒缓,仿佛抄写的人在此处也放慢了笔速,带着敬畏。

然后,他读到了城。城的名字将是:“耶和华的所在”。名字本身就是一个应许,一个宣告。城有十二个门,每面三个,以以色列的十二支派命名。流便门、犹大门、利未门……约瑟的门分作两个,玛拿西和以法莲,如此,十二支派的名字都刻在门楣上,无人遗漏。埃勒阿扎尔用手指轻轻拂过这些名字的墨迹。这不是一座用于攻防的城,他想。每面三门,意味着开放,意味着从四面八方都可进入。门的名字述说着根源,述说着一个完整的故事——从雅各的十二个儿子,到如今散而又聚的百姓。

他抬起头,目光穿过低矮的门框,望向外面被阳光照得刺眼的街巷。现实中的耶路撒冷,拥挤、喧嚣,带着重建的尘土和争执。城墙残破,门楼有待修葺。与他刚才在经卷中游历的那座井然有序、光华四射的圣城,相去何止万里。

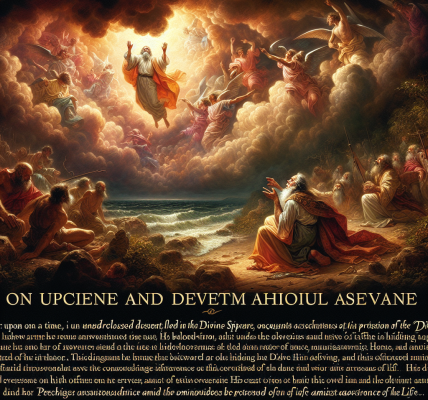

但就在这对比产生的裂隙中,某种东西在他心里清晰起来。先知以西结所见所写的,不是一个即时的施工图。它是一个异象,一个模型。它揭示的不是土地该如何丈量,而是神的心意如何秩序井然,如何将混乱的支派、纷争的人群、甚至神圣与世俗,都纳入一个以祂的临在为中心的完美格局之中。那规整的条块,是对分裂的纠正;那正中的圣所,是对偏离的回归;那十二个门上的名字,是对每一个失丧者的记念和召回。

热风又吹了进来,卷起皮卷的一角。埃勒阿扎尔用手抚平它。羊皮的边缘有些毛糙,墨色在有些笔画深处积聚成小小的黑点,那是抄经人呼吸间的停顿。这些不完美让他感到奇异的安慰。神圣的蓝图承载在脆弱的皮子上,永恒的异象透过会衰败的墨迹传达。这本身就是一个隐喻。

他将皮卷慢慢卷起,用细带系好。碗中的水已经温了,他一口饮尽。外面的世界依然喧嚣,但那份喧嚣此刻似乎被滤过了。他仿佛看见,在这一切之上,之下,之内,有一个更巨大的、安静的轮廓,如同羊皮上的图案一样清晰,一样确凿。那不是人手所建的城,那是信心所望见的家乡。

他站起身,腿有些麻。阳光西斜,将他的影子长长地投在室内粗糙的石板地上。影子扭曲着,不像羊皮卷上的任何规整形状。但他知道,正是为了这不规整的、行走在尘土中的影子,那份神圣的蓝图才被赐下。它是一份应许,度量着神恩典的辽阔与精确;它是一幅地图,最终引领的,不是脚步,而是心灵,归向那名为“耶和华的所在”之地。

窗外,晚祷的号角声悠悠响起,穿过千家万户的屋顶,在渐起的暮色中,像一条看不见的线,试图将这座尘世的城,与羊皮上那座光辉的城,短暂地连接起来。埃勒阿扎尔静静地听着,觉得口中的干渴,似乎不再那么难以忍受了。