**诗篇13篇的叙事故事:黑夜中的呼求与黎明之光**

在犹大群山环绕的一座小村庄里,住着一位名叫以利法的老人。他曾是耶路撒冷圣殿中的一位敬虔的歌者,年轻时常常在晨曦中弹奏竖琴,歌颂神的慈爱。然而,岁月流转,苦难如乌云般笼罩了他的生命。

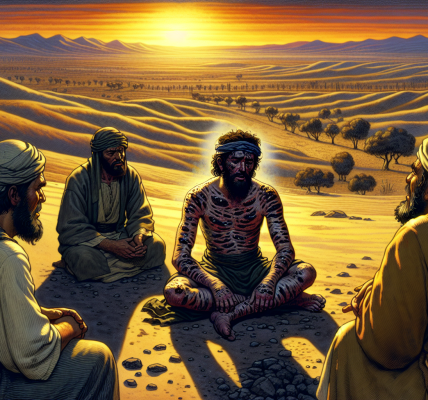

以利法的妻子早逝,独子又在一次罗马士兵的袭击中丧生。他的眼睛因常年流泪而昏花,手指因年迈而颤抖,再也无法如从前般流畅地弹奏琴弦。更令他痛苦的是,他感到神似乎远离了他。每一个漫长的黑夜,他独自坐在破旧的屋檐下,望着星空,心中充满无尽的疑问:“耶和华啊,你忘记我要到几时呢?要到永远吗?你掩面不顾我要到几时呢?”(诗篇13:1)

村庄里的人渐渐疏远了他,认为他的苦难是神的惩罚。就连孩童们也避开他的小屋,传言说他的哀伤会带来厄运。以利法的心如同被撕裂的布帛,他每日在孤独中挣扎,灵魂仿佛沉入深渊。

某个寒冷的冬夜,以利法蜷缩在炉火旁,手中握着妻子留下的旧约羊皮卷。火光微弱,映照着他憔悴的面容。他翻开诗篇,目光停留在第十三篇上。那些字句仿佛活了过来,与他心中的呐喊共鸣。他低声念道:“我心里筹算不安,内心终日愁苦。要到几时我的仇敌升高压制我呢?”(诗篇13:2)

就在那一刻,一阵寒风掀开破旧的门帘,烛火摇曳欲灭。以利法抬头,恍惚间看见一个模糊的身影站在门前。那人身披粗布,面容平静,眼中却闪烁着深邃的光芒。

“你是谁?”以利法沙哑地问道。

陌生人微微一笑,声音如溪水般柔和:“我是路过的人,见你的灯未熄,便进来求宿。”

以利法虽心中疑虑,但仍点头应允。他取出仅剩的一块饼和一杯清水招待客人。两人围坐在炉火旁,沉默片刻后,陌生人忽然开口:“你为何如此忧伤?”

以利法长叹一声,将心中的苦楚倾吐而出。他诉说神的沉默、仇敌的嘲笑、孤独的啃噬。陌生人静静聆听,目光始终注视着他。

待以利法说完,陌生人轻声问道:“你可曾想过,神的沉默并非遗忘,而是更深的预备?”

以利法一怔,抬头望向对方。

陌生人继续说:“黑夜再长,黎明终会到来。你的哀歌,神都听见。祂并非掩面不顾,而是等待你以信心仰望祂的救恩。”

说罢,陌生人拿起以利法搁置已久的竖琴,手指轻轻拨动琴弦。奇妙的是,那久未调音的琴竟发出清澈悦耳的声音。他低声吟唱:“但我倚靠你的慈爱,我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱,因他用厚恩待我。”(诗篇13:5-6)

以利法的眼泪夺眶而出。琴声如甘霖滋润他干涸的心田,歌词如曙光刺破他灵魂的黑暗。他忽然明白,神从未离开,祂的慈爱始终如一。

当清晨的第一缕阳光透过窗棂洒入屋内,以利法从睡梦中醒来,发现陌生人已不见踪影,唯有那把竖琴静静放在桌上,琴弦上还残留着温暖的触感。

他站起身,推开木门,晨风拂面,鸟鸣清脆。村庄的孩童们正在远处嬉戏,见他出来,竟不再躲避,反而好奇地望着他。以利法深吸一口气,拿起竖琴,手指虽仍颤抖,却坚定地拨动琴弦。他高声唱起赞美之歌,歌声回荡在山谷间,仿佛黑夜之后的黎明之光,宣告着神的信实与慈爱。

从那天起,以利法不再是孤独的哀歌者,而是村庄中见证神恩典的传颂人。每当有人陷入绝望,他便会分享诗篇第十三篇的故事——如何在黑夜中呼求,又如何经历神的信实。

**故事寓意**:诗篇13篇虽始于哀伤,却终于赞美。它告诉我们,即使在最深的黑暗中,神的慈爱永不改变。当我们凭信心仰望祂,祂必以救恩为我们带来曙光。