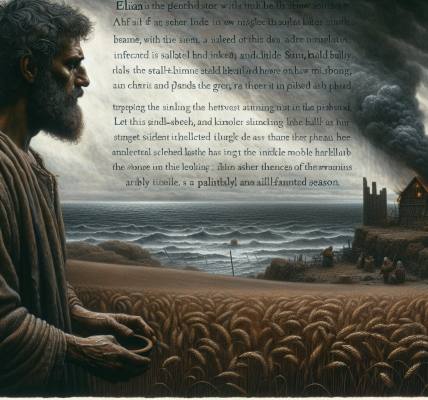

风从东边的荒漠吹来,卷着细沙,打在巴比伦的琉璃砖上,发出枯燥的簌簌声。我,一个从犹大被掳来的老人,靠在泥砖屋的阴凉里,看着这座被称为“金城”的巨兽。尼布甲撒的辉煌还在空气里沉淀,像是铜锈混着没药的气味。但我记得耶利米的话,记得那些写在羊皮上、被悄悄传递的话语。他说,巴比伦虽如金杯,使天下沉醉,却终必破裂。

那日是渐渐来的。起初,是宴乐越发疯狂。宫里夜夜笙歌,穿细麻和紫色绸缎的贵族,醉倒在镶着象牙的榻上。幼发拉底的河水慢吞吞地流着,灌溉着无穷无尽的园林。市场里充斥着各国的口音:埃及的麻布、推罗的紫红染料、阿拉伯的香料、希腊的青铜器。人人都说,这城是坚不可摧的,双层的城墙宽阔得可以让战车在上面掉头,铜铸的城门日夜有人把守。连尘土,都似乎比别处的更骄傲些。

但我知道内里在朽坏。我在市集角落,看见过被鞭打的希伯来奴隶眼神里的死寂,也听见被抢掠来的女子在夜里压抑的哭泣。奢华像一层肥油,下面盖着的,是强暴与贪婪的脓疮。祭司们仍在贝尔神庙里举行繁复的仪式,香烟缭绕,但祈祷词里没有敬畏,只有对永恒统治的索求。他们忘了,或者根本不愿想,审判是从高处临到的。

第一个征兆出现在一个无风的午后。幼发拉底河靠近王宫的一处码头,平日里停满商船,忽然毫无缘由地塌陷了。不是洪水,不是地震,就是那么安静地,一大段石岸像酥饼一样碎开,滑入浑浊的水中。人们围过去,议论纷纷,有说地基不牢,有说河神发怒。只有几个灰白胡子的老人,望着深不见底的河水,默然不语。我想起话上的句子:“有干旱临到她的河水,就必干涸。”

接着是人心。总督与将军之间,开始为宴席的座次、战利品的分派生出嫌隙。酒后的誓言像晨雾一样消散。往来的商队带来的消息也越来越坏:东边的山民躁动不安,北方的势力正在集结。但掌权者听了,只是嗤笑,挥挥手让舞姬继续旋转。他们依旧说:“惟有我,除我以外再没有别的。我必不至寡居,也不遭丧子之事。” 骄傲把他们的耳朵堵住了。

然后,那夜就到了。那并不是一个特别的日子,至少历书上没有记载。傍晚的霞光依旧把伊斯塔尔门上的琉璃公牛染成血色。但夜幕四合后,空气里有一种粘稠的寂静,连往常的犬吠和更夫的梆子声都消失了。我睡不着,爬上屋顶。星河璀璨,横亘在天鹅绒般的天幕上。忽然,北方的天际,隐隐有沉闷的声响传来,不是雷,更像是无数张巨弓在同时拉紧。城墙上开始有火光跑动,起初是零星几点,很快便连成一片惊慌的潮水。

喊杀声猛然炸开,像洪水决堤。是玛代人和波斯人。他们来得如此之快,仿佛城墙自己为他们开了门。后来有人低声说,是有人引导他们,顺着改道的河床,从水门潜入了。金杯,就这样猝然被打翻。华丽的宫殿里,玉盏砸碎在地,酒和血混在一起,分不清颜色。朱红的幔帐被扯下,裹着奔逃的躯体。那座号称“与至上者同等”的城,在火焰与哭号中,像一个力竭的巨人,轰然跪下。

我混在惊恐万状的人群里,被推搡着,穿过浓烟滚滚的街道。我看见一个祭司,头冠歪斜,抱着贝尔神像的金脚,徒劳地想把它藏进瓦砾堆。我看见一个年幼的王子,穿着撕破的绣袍,茫然站在街心,直到被一匹受惊的马撞倒。预言的话,一字一字,活了过来,钉在这座城的每一处残垣上:“巴比伦素来是耶和华手中的金杯,使天下沉醉;万国喝了她的酒就癫狂了。巴比伦忽然倾覆毁坏。”

天亮时,一切已尘埃落定。征服者建立了新的秩序。掠夺在有条不紊地进行。大锤举起,砸向城墙的厚砖,那声音枯燥而持久,仿佛在为一场漫长的葬礼敲着丧钟。我最后望了一眼那座曾让我感到无比渺小的通天之塔的基址,它现在只是一堆轮廓模糊的土丘。风依旧吹着, теперь却畅通无阻地穿过那些破败的门洞,发出呜咽般的哨音。

我转身,随着一队被允许归回残破故乡的族人,向东走去。背后,巴比伦的废墟上空,盘旋着大群的鸷鸟。那里将永无人烟,只有野狗和箭猪在断壁间栖息。金杯已成碎片,沉在时间的淤泥里。而应许,如同远处犹大群山后微露的晨光,虽弱,却确定。审判完成了,故事却还未结束。风沙会掩埋这一切,但有些话语,比砖石更久,比金银更坚牢。