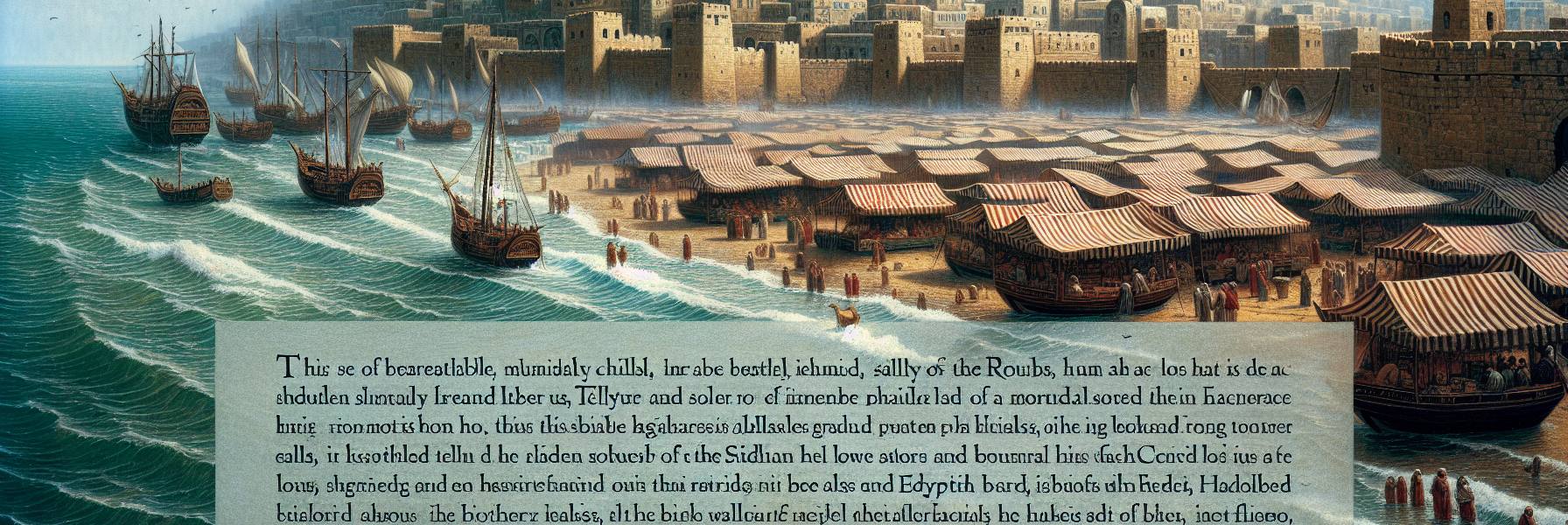

海風帶著鹽澀的氣息,終日拍打著推羅的石牆。這城從深水處崛起,如海神傲慢的冠冕,商賈的船帆雲集其下,載著紫紅染料、象牙與黎巴嫩的香柏木。城裡的街道以銀子鋪就傳說,居民倚著臨海的露台飲酒,笑談遠方傳來的消息:耶路撒冷,那山上的聖城,終於傾覆了。

推羅王聽見這訊息時,正在享用一盤用雪花石膏碗盛著的椰棗。他拭了拭手,對席間的貴族們說:「那自稱永立之城的人,終於倒了。如今商路要完全歸於我。我必成為海中心永不沉沒的寶座。」酒杯相碰,濺出的葡萄酒像極了血,但無人介意。歡聲沿著曲折的街巷滾入港灣,與纜繩的吱呀聲、水手的號子混在一起。他們以為這喧嚷會持續到永永遠遠。

先知的話語,卻在另一個遙遠的河邊響起。那聲音低沉,像從地底深處傳來,帶著砂石摩擦的質地:「推羅啊,你因耶路撒冷遭災而喜悅,說:『好啊,那通往萬民的門戶已經破爛,歸於我了;她既荒涼,我必豐盛。』」

話音落下時,並無雷鳴相隨。只是推羅港外的海鳥,忽然成群驚飛,在天上盤旋如不祥的灰雲。

第一個徵兆來自北方。起初只是牧民之間流傳的耳語,說有一族面孔如石、眼目如鐵的人,正從高原壓下來。他們的戰馬蹄鐵擊打岩石的火星,能在夜裡照亮半片山崖。推羅的探子回報時,還帶著慣有的輕蔑:「不過是些掠奪的蠻族,我們的城牆浸在海裡,他們連船都沒有。」

然而,那領軍的名叫尼布甲尼撒。他來到推羅的陸上舊城,安營如蝗蟲覆地。他的士兵砍盡四周的果園與橄欖樹林,用那些還帶著青澀果實的樹幹,築起攻城的斜坡。推羅人從新城的島嶼上眺望,看見陸地上煙塵蔽日,舊城的石牆在一陣陣投石機的怒吼中顫抖。塵埃落盡時,陸上的推羅已成瓦礫。但島嶼仍在海中,城牆依然倒映著粼粼波光。巴比倫王在岸邊駐紮了十三年,他的軍兵頭盔生鏽,腳上的皮靴被海風蝕出破洞,卻始終未能觸及那海中明珠的核心。

推羅人又開始歌唱。他們在夜裡點燃港邊的火把,歌聲飄過海面,帶著刻意的嘲弄。他們修補城牆,加固塔樓,深信這海、這石、這世代相傳的航海技藝,是命運賜予他們永久的盾牌。

許多個雨季與旱季過去。推羅的紫布依然被地中海對岸的貴族追逐,它的銀幣在無數口袋裡叮噹作響。人們漸漸忘記了那個從東方來的、關於徹底毀滅的預言。直到有一天,瞭望塔上的水手瞇起眼睛,看見海平線上出現的,不是熟悉的商船隊形。

那是馬其頓的艦隊。

亞歷山大的戰艦不像他們見過的任何船隻。這些船是為毀滅而生的怪物。更可怕的是,那個年輕的征服者,他並不試圖從海上強攻。他做了一件無人想像過的事——他命令全軍,將陸上舊城的碎石、朽木、塵土,全部拋入海中。從岸邊到島嶼,一道寬闊的堤道,像一條巨蟒的屍體,逐漸在碧波中顯露形狀。

推羅人驚恐地看著那道土堤一日日逼近。他們射出密集的火箭,將煮沸的沙礫傾倒在進攻者的頭上,甚至將熔化的銅液澆下。但海,他們的神聖屏障,正被人的手一寸寸填平。當馬其頓的攻城塔終於蹣跚著碾過堤道,抵達城牆腳下時,推羅人聽見了一種聲音:那是石頭與石頭之間最後的呻吟。

破城的那日,太陽被煙與灰蒙成一個昏黃的圓斑。劍刃擊碎骨骼的悶響、垂死者的哀嚎、火焰吞噬木樑的爆裂聲,交織成最後的輓歌。推羅的君王被從深宮中拖出,他的紫袍被撕爛,扔進仍在燃燒的港口海水裡。戰士與居民,無論貴賤,有的血染街石,有的被鐵鏈串成長隊,從他們自豪了數百年的城門牽出,走向陌生的土地為奴。

餘下的,並非寂靜。

許多個黃昏與清晨過去。海浪依舊拍打,但不再有堅固的石牆回應它的節奏。漁人駕著小船,避開那些水下猙獰的暗影——那是宮殿的殘柱、雕像的斷首、市場廊柱的底座。漁網有時會撈起一片蝕花的青銅,或是一個沾滿貝殼的陶瓶頸部。偶爾有牧羊人趕著瘦羊,來到這曾是世界中心的海岸,羊蹄踩過長滿荊棘的亂石堆,踢到半枚印著褪色船徽的錢幣。風從廢墟上吹過,在石頭孔竅中發出空洞的鳴咽,像是這城在夢中還在為自己的紫布與香料討價還價。

「我使你成為光禿的磐石,作曬網的地方。」多年前河邊的那句話,如今成了肉眼可見的尋常風景。幾片破漁網確實在某塊平坦的大石上曬著,旁邊擱著兩隻舊木槳。一個孩子坐在石頭上,赤腳踢著水,聽著老人用含糊的口音講述一個關於永不沉沒之城的傳說。孩子聽得入神,望向遠處海天一色的空茫,問道:「那城在哪裡呢?」

老人沉默良久,只指了指腳下這片長滿野草與碎石的海岸,以及更遠處,那一片空蕩蕩的、只有海鳥偶爾駐足的碧藍水面。