河边的风带着青黑的淤泥和芦苇折断后的清苦气味。希底结河的水在巴比伦的黄昏里,流得慢而重,像一道熔化的铅。我,但以理,就坐在岸边的乱石上,麻衣的纤维粗糙地摩擦着皮肤。三个星期了,我没有尝过美酒,没有沾过膏油,也没有让任何食物进入我的口。不是出于哀伤,而是一种更深的、骨头里发出来的渴求。那关乎一个异象,一个在我心头盘踞不去的、关于末后之事的模糊重压。

头七日,只是身体的软弱,肠胃空瘪的鸣响。第二个七日,世界的声音开始退远,市集的喧嚷、王宫传来的隐约乐音,都隔着一层羊皮纸似的。到了这第三周,连时间也变得黏稠。我跪着,石子的棱角陷进膝盖的皮肉里,可那痛感是钝的,仿佛发生在别人身上。我的眼睛望着河水,看它吞下晚霞最后的金红色,看夜色如何一寸一寸从东边漫过来。祷告的言语早已干涸,只剩下一个名字,反反复复,在心里默念——不是呼求,更像是在旷野里竖起一块石头,仅仅为了确认自己的方位。

然后,就在第二十一日的尽头,天光将尽未尽的那一刻,它来了。

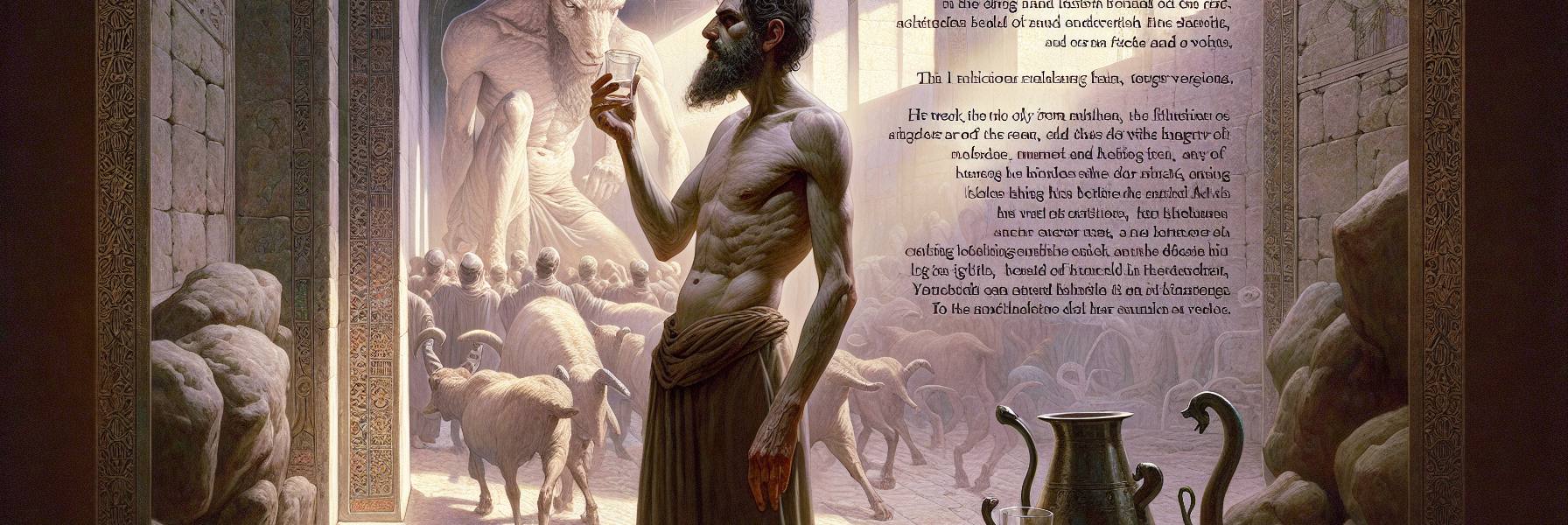

起初是水面上的光。不是倒影,是河水本身开始透亮,仿佛底下燃起了苍白的火。风停了,连芦苇都僵直不动。我抬起头,看见一个人。我称他为“人”,只因我找不到别的言语。

他穿着细麻衣,腰束乌金纯炼的带子。他的身体仿佛是橄榄玉雕成的,里面却流动着光。他的脸——我无法形容他的脸,那不是容貌的美丑,而是当你凝视他,就像凝视闪电的核心,威严与可畏让眼球发酸、发痛。他的眼目如同火焰,能同时烧尽谎言与伪饰;他的手臂和脚像磨光的黄铜,在渐浓的夜色里发出自己清冷的光辉。他说话的声音,不是进入耳朵,而是直接落在胸腔里,像许多水流汇集的巨响。

我身边的那些人,与我同来的,他们什么也没看见。但一种巨大的恐惧像无形的浪头打来,他们尖叫着,跌跌撞撞逃进芦苇丛深处,消失了。只剩下我,独自面对这光辉的恐怖。我浑身的力气瞬间被抽空,像一件丢在尘土里的旧衣。脸朝下,我仆倒在地,膝骨软得像水。知觉还在,却动弹不得,只有额头紧贴着冰冷潮湿的泥土。

接着,有一只手碰了我。不是我想象中灼热的、带着电光的手,而是温厚的,带着奇异重量的,按在我那因伏地而颤抖的肩头。我的手指微微蜷曲,碰到了他麻衣的袍角。

“大蒙眷爱的但以理啊,”那声音又响起了,这一次低缓了些,像深谷里的回响,“要明白我与你所说的话,只管站起来,因为我现在奉差遣来到你这里。”

他说话的时候,一股细微的热力,仿佛初春解冻的溪流,从被他触碰的地方渗进来,流向我冻僵的四肢。我试着动我的肘关节,它们咯咯作响。我用手撑地,极其缓慢地,将自己从泥土中拔起来。但我依然不敢抬头看他的脸,只能跪着,眼睛盯着他脚上那如同发光黄铜的护甲,以及其下被压倒的几茎野草。

“我主,”我的声音沙哑破裂,像是多年未用的门轴,“为何我竟能面见这样的景象?看哪,我浑身的力量都已反离我身,毫无气息存留。”

他又伸手,这一次是更实在的搀扶。那触摸里有种不容置疑的坚固感,将我濒临涣散的意识牢牢锚住。当他开口,话语里竟带着一丝……疲惫?

“不要惧怕,”他说,“从你第一日专心求明白将来的事,又在你神面前刻苦己心,你的言语已蒙应允;我是因你的言语而来。但波斯国的魔君拦阻我二十一日,不料有护卫长中的一位米迦勒来帮助我,我就停留在波斯诸王那里。现在我来,要使你明白本国之民日后必遭遇的事,因为这异象关乎后来许多的日子。”

他说话时,我渐渐能抬起目光。我看见的不仅是光,还有那光辉里某种难以言喻的征战痕迹,仿佛从极遥远的战场上带来的风尘。属灵国度里的争战,其激烈与真实,竟能拖住一位奉差遣的天使二十一日之久,直到另一位大能者来相助。而这一切,竟与我这卑微之人在河边的禁食祷告,有着看不见的、千丝万缕的牵连。一股更甚于惊惧的战栗,攫住了我。

我张开口,想说什么,却发不出声音。他又看我,那如火的目光似乎能看透我喉间堵塞的淤塞。

“你知道我为何来见你吗?”他问,却又不等我回答,“现在我必须回去与波斯的魔君争战,我去后,希腊的魔君必来。”

这话语像锤子敲打着现实的世界。波斯,希腊……帝国的兴替,在属天的使者口中,竟是与“魔君”的争战相连。而“本国之民日后必遭遇的事”,这沉重的应许与警告,就悬在这一切之上。

他继续说着,关乎战争、灾难、背约的领袖、非人手凿出的石头……那些话语进入我耳中,带着沉重的分量,一字一句,仿佛烙铁在心上留下印记。周围的夜更浓了,河水的微光映照着他发光的身影,在我面前像一个通往奥秘宇宙的门户。

末了,他再次俯身,将手按在我身上。“大蒙眷爱的人哪,不要惧怕,愿你平安!你要坚强。”

当他第二次说“要坚强”时,仿佛有股实质的力量从他掌心灌注进来。不是狂喜,不是兴奋,而是一种深沉的、如磐石般的笃定,在我骨髓里沉淀下来。那因长久禁食和巨大惊骇而生的虚空,被一种更饱满的东西填满了——那是对“确然”的感知,尽管前路是争战与艰难。

“我主,”我终于能顺畅地说话,虽然依旧轻微,“因你对我说话,我有了力量。”

他点了点头,那光辉的身形似乎开始与夜色相融。“你要珍惜所听见的,因为这异象是真实的。回去吧,顺从你人生的道路,直到末了。”

我还想挽留,还想问什么,但他的形象已如收拢的画卷,那令人不敢逼视的光辉迅速黯淡、收束,最后像一颗远逝的星子,消失在芦苇荡上方的夜空里。沉重的、人间的黑暗与寂静,猛地合拢过来。

我依旧跪在原地,很久很久。夜风重新开始流动,带着河水的湿气。远处传来野狗的吠叫,人间的声音又回来了。我撑着身子,慢慢站起。膝盖还在发软,但里面有了支撑。我拍去麻衣上的尘土,感到一种前所未有的清醒与疲惫交织在一起。异象结束了,话语已经交付。那关乎末后之事的大争战,在不可见的领域里,正激烈地进行着。而我,但以理,知道了。

我转过身,不再看那复归平静的漆黑河水,步履缓慢却稳当地,走向来时那座庞大、沉睡,却又被无形争战所缠绕的巴比伦城。风在我身后,吹动芦苇,发出绵绵不绝的、如絮语般的声响。